.png)

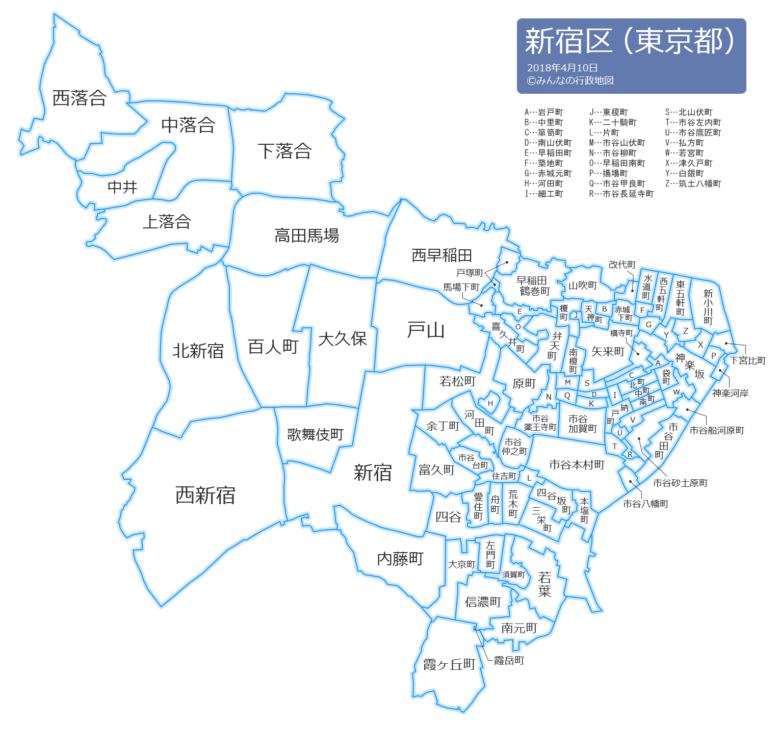

今回いくところ

- 若宮公園(若宮町)

- 新坂(袋町)

- 宮城道雄氏略傳碑(中町)

- 東京府立第四中学校の跡(二十騎町)

- 中根坂東公園(納戸町)

- 浄瑠璃坂の仇討跡(市谷鷹匠町)

- 鰻坂(市谷砂土原町)

- 牛込払方町教会(払方町)

- 長延寺坂(市谷長延寺町)

- 定火消発祥の地(市谷田町)

新宿区の町丁の読み方

- 愛住町(あいずみちょう)隣人と愛し住む町にしようという願い

- 赤城下町(あかぎしたまち)赤城神社の下にある

- 赤城元町(あかぎもとまち)赤城神社の元にある

- 揚場町(あげばちょう)神田川の荷揚げ場

- 荒木町(あらきちょう)江戸期に植木屋が多く、近在から新しい樹木を仕入れていた

- 市谷加賀町(いちがやかがちょう)明暦の大火まではここに旧加賀前田家の屋敷があった

- 市谷甲良町(いちがやこうらちょう)元禄13年(1700)に作事方棟梁の甲良豊前の屋敷となった

- 市谷砂土原町(いちがやさどはらちょう)この地に本多佐渡守の屋敷があったため佐渡原とよばれていた。その後、市谷田町埋めたての際にこの地から土を取ったことから砂土原と漢字が変わった

- 市谷左内町(いちがやさないちょう)江戸時代に島田左内という名主が開いた

- 市谷鷹匠町(いちがやたかじょうまち)江戸時代に鷹匠組屋敷があった

- 市谷田町(いちがやたまち)市谷砂土原町に住んでいた住民が、外堀建設のために土地を召し上げられたときに、幕府に願い出て水田を埋めたて町をつくった

- 市谷台町(いちがやだいまち)台地に開けていた

- 市谷長延寺町(いちがやちょうえんじまち)北側に長延寺という寺があった

- 市谷仲之町(いちがやなかのちょう)市谷本村町にあった尾張徳川家上屋敷と河田町にあった尾張家屋敷との中間にあった

- 市谷八幡町(いちがやはちまんちょう)大田道灌が江戸城を築城する際に、番町に鶴岡八幡宮を勧請し、その後市ヶ谷に移り市谷八幡となった

- 市谷船河原町(いちがやふながわらまち)昔この地に池があり、その池に船がたまっていたこと

- 市谷本村町(いちがやほんむらちょう)市ヶ谷は平安時代に市谷孫四郎というものが守護代としてこの地を受けたことに始まる。その後島田主計という浪人たちが江戸以前にこの地を開拓、市谷本村と名づけた

- 市谷薬王寺町(いちがややくおうじまち)薬王寺の門前町

- 市谷柳町(いちがややなぎちょう)柳が多かった

- 市谷山伏町(いちがややまぶしちょう)江戸初期に山伏の修験者が多く住んでいた

- 岩戸町(いわとちょう)天照大神の天岩戸伝説に由来していて、アメノウズメノミコトが神楽にあわせ舞を舞ったという話か

- 榎町(えのきちょう)大きな榎があった

- 大久保(おおくぼ)

- 改代町(かいたいちょう)慶長年間に、神田雉子橋の住民を牛込御徒町に移し、後にこの地に改めて代地を与え

- 神楽河岸(かぐらがし)揚場町、神楽坂に接する神田川の河岸、船着場であった

- 神楽坂(かぐらざか)

- 霞ケ丘町(かすみがおかまち)内藤新宿やこの周辺は往古霞村とよばれていて、その台地のところにあった

- 片町(かたまち)

- 歌舞伎町(かぶきちょう)

- 上落合(かみおちあい)

- 河田町(かわだちょう)

- 喜久井町(きくいちょう)夏目漱石の父がこのあたりの名主で、夏目家の家紋が井げたに菊の花であった

- 北新宿(きたしんじゅく)

- 北町(きたまち)幕府徒組屋敷となり北御徒町、仲御徒町、南御徒町とよんだ

- 北山伏町(きたやまぶしちょう)江戸初期に山伏の修験者が多く住んでいた

- 細工町(さいくまち)

- 左門町(さもんちょう)幕府先手方諏訪左内の組屋敷があった

- 信濃町(しなのまち)大和櫛羅藩主・永井信濃守の別邸があった

- 下落合(しもおちあい)

- 下宮比町(しもみやびちょう)

- 白銀町(しろがねちょう)慶長年間に貧窮していた田安村があった(現在の北の丸公園辺り)。その住民を移住させる際に新しい土地では裕福になるようとのことから

- 新小川町(しんおがわまち)万治元年(1658)に白鳥池という池を埋め立てできた。今の千代田区小川町の住民をここに移住 させた

- 水道町(すいどうちょう)

- 須賀町(すがちょう)

- 住吉町(すみよしちょう)住みよいように

- 大京町(だいきょうちょう)昭和18年(1943)に右京町と大番町が合併

- 高田馬場(たかだのばば)

- 箪笥町(たんすまち)正保2年(1645)に具足奉行組同心、弓矢槍奉行組同心がこの地に住み、これらの武器を御箪笥と総称していたことから

- 築地町(つきじまち)沼地であったが明暦の大火の後に埋め立てた

- 津久戸町(つくどちょう)筑土八幡神社の門前にあった

- 筑土八幡町(つくどはちまんちょう)筑土八幡神社の境内地であった

- 天神町(てんじんちょう)大友宗麟の孫義延が徳川家光からこの地を拝領し、邸内に大宰府天満宮を勧請したことから

- 戸塚町(とつかまち)

- 富久町(とみひさちょう)末久しく富んだ町にしたいという願望

- 戸山(とやま)

- 内藤町(ないとうまち)徳川家康の江戸入城のとき、家臣の内藤清成がこの地を拝領

- 中井(なかい)

- 中落合(なかおちあい)

- 中里町(なかざとちょう)

- 中町(なかちょう)幕府徒組屋敷となり北御徒町、仲御徒町、南御徒町とよんだことからだことから

- 納戸町(なんどまち)天竜寺の境内地だったが新宿に移転後、御納戸同心の拝領した町屋敷になったことから

- 西落合(にしおちあい)

- 西五軒町(にしごけんちょう)

- 二十騎町(にじゅつきまち)先手与力二組(一組10騎)の拝領地となったことから

- 馬場下町(ばばしたちょう)高田馬場の台地下

- 払方町(はらいかたまち)天竜寺の境内地だったが新宿に移転後、、払方御納戸同心の拝領地となったことから

- 原町(はらまち)

- 東榎町(ひがしえのきちょう)

- 東五軒町(ひがしごけんちょう)

- 百人町(ひゃくにんちょう)

- 袋町(ふくろまち)袋小路のようになっていたから

- 舟町(ふなまち)中央部に杉の巨木がたくさんあって、舟板の材木を切り出す場所があり、舟板横町といわれていた

- 弁天町(べんてんちょう)弁財天を祀る祠があった

- 本塩町(ほんしおちょう)昭和18年(1943)に本村町、塩町、七軒町を合併した。町の主体が本村町と塩町にあったことから、その頭の一文字ずつをとった。

- 南榎町(みなみえのきちょう)

- 南町(みなみちょう)幕府徒組屋敷となり北御徒町、仲御徒町、南御徒町とよんだことから

- 南元町(みなみもとまち)

- 南山伏町(みなみやまぶしちょう)江戸初期に山伏の修験者が多く住んでいたため

- 山吹町(やまぶきちょう)室町時代に、大田道灌が鷹狩りをしていて雨具を求め農家に立ち寄ったところ、娘が山吹の花1輪を差し出した

- 矢来町(やらいちょう)寛永5年(1628)、酒井忠勝が徳川家光からこの地を拝領した。屋敷の垣根に竹矢来を使 ったことから、

- 横寺町(よこてらまち)通寺町という地の横でここも寺町であったことから

- 余丁町(よちょうまち)

- 四谷(よつや)

- 四谷坂町(よつやさかまち)

- 四谷三栄町(よつやさんえいちょう)

- 四谷本塩町(よつやほんしおちょう)

- 若葉(わかば)

- 若松町(わかまつちょう)

- 若宮町(わかみやちょう)この地の鎮守である若宮八幡があった

- 早稲田鶴巻町(わせだつるまきちょう)鶴を放し飼いにしていたら、早稲田の方まで来てしまい、鶴の番人をおいた

- 早稲田南町(わせだみなみちょう)

- 早稲田町(わせだまち)生育の早い種類の品種を植えた田があった