葛西~浦安編

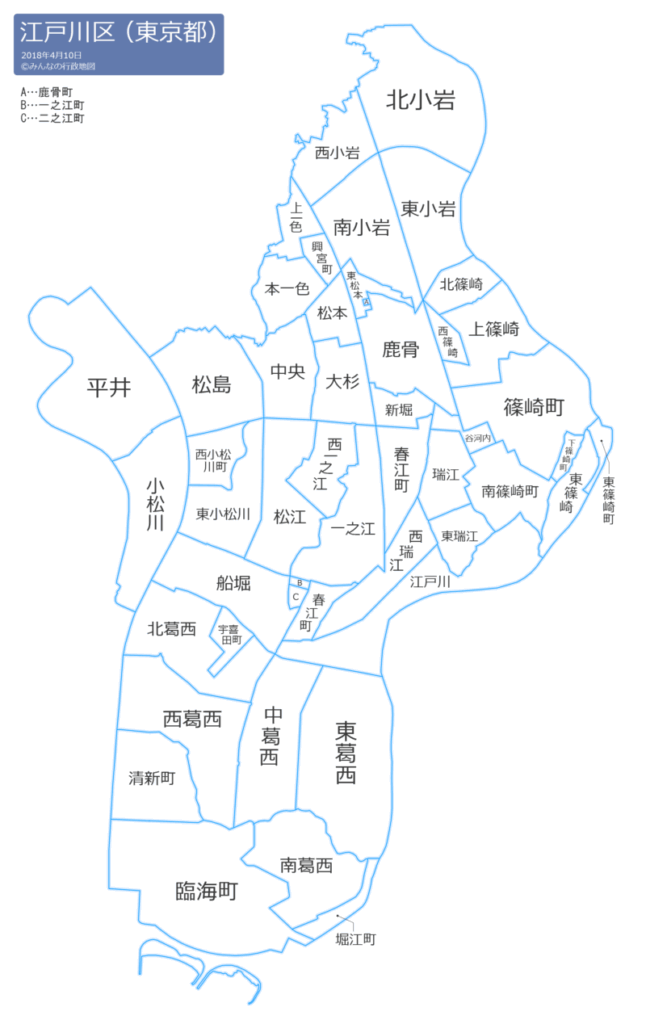

平安時代以前より呼ばれている広域地名。国郡制で定めた下総国葛飾郡の西半分を葛西、東半分を葛東と呼んだ。江戸時代には武蔵国葛飾郡の域であり明治以降は東京府南葛飾郡となった域が概ね該当する。現在の行政区分では、東京都葛飾区、江戸川区の全域と墨田区の一部(旧向島区のほぼ全域)、江東区の一部(旧城東区のほぼ全域)になる。中世においての中心地は葛飾区の青戸(青砥)付近であったと考えられ、中世の武将である葛西氏はこの付近に館(葛西城)を構えていたと見られる。

- 葛西駅

- 覚王山自性院神宮寺

創建年代は不詳ですが、良範法印(没年・文亀元年1501)が中興したといわれ、当寺第一世となっています。当寺所蔵の庚申塔(寛文3年銘)は江戸川区有形文化財に登録されています。自性院所在の観音菩薩像庚申塔(寛文八年銘)。 - 桑川神社

- 旧桑川村の鎮守で第六天社といった。創建年月は不詳。別当は近くの東善寺であったが、文久年間(1861年~1864年)の火災で旧記を焼失した。

- 公式HP

- 富士塚(江戸川区登録有形民俗文化財)、竜神社、庚申塔がある。

- 長島香取神社

- 長島村の鎮守。古くは茂呂神社と称した。旧別当寺の火災で古記録が焼失したため創建年代などは不詳だが、400年以上の歴史があると伝えられる。昭和26年(1951)長島村西部に祀られていた八雲神社を境内に遷した。

- 長島の富士塚 (江戸川区登録有形民俗文化財)

- 江戸川区ができる前の南葛飾郡の表札がある

- 江戸・東京の農業 葛西蓮根

- 安照山清光寺(せいこうじ)

浄土宗の寺院。1502年(文亀2年)、徳誉法印によって開山された。本尊の阿弥陀三尊の他に、法然上人像や善導大師像も安置されている。また仏像・高僧像だけでなく奪衣婆の像もある。 - ニューポート江戸川

会員制マリンクラブ。HP - 蒸気河岸

近くに船宿 吉野屋がある。 - 光縁山大蓮寺(だいれんじ)

浄土宗の寺院。1544年(天文13年)、覚誉存栄によって開山された。覚誉存栄が浦安に訪れた際、町外れの小堂に、行基が彫ったと伝えられる勢至菩薩像が安置されているのを見て、自分が居た小田原の大蓮寺と同じ名称の寺を創建した。当寺から増上寺第39世法主となる学誉(がくよ)冏鑑(げいかん)を輩出している。山門は、福岡藩江戸藩邸の門を移築したものである。- 久助稲荷

学誉冏鑑が増上寺法主だった頃、夢の中に当寺の使用人だった久助が現れ、「大蓮寺の稲荷が荒れているので直してほしい」と頼みごとをした。学誉冏鑑は了承して、当寺に問い合わせたところ、久助はかなり以前に亡くなっていたことが判明した。この久助の志を汲み、修築費用を出して、この稲荷を「久助稲荷」と呼ぶようになった。 - 大塚亮平顕彰碑(浦安市指定有形文化財)

大塚亮平は明治17年から堀江村の漁師組合長として活躍しました。さらに、明治18年には浦安村民の生活を豊かにしようと、海苔の養殖事業を計画しました。後に海苔養殖は、浦安の重要な基幹産業になりました。その功績をたたえるため、明治25年に顕彰碑がつくられました。 - 宇田川六郎兵衛の墓

- 鐘楼

- 旧福岡藩黒田家江戸藩邸馬検所門

- 久助稲荷

- 清瀧神社(浦安三社)

- 堀江水準標石

- 浦安町道路元標

- 浦安町役場跡

- 境川記念碑

- 旧宇田川家住宅(浦安市指定有形文化財)

- 旧大塚家住宅(千葉県指定有形文化財)

- 旧濱野医院

- 浦安小学校跡

- 浦安駅

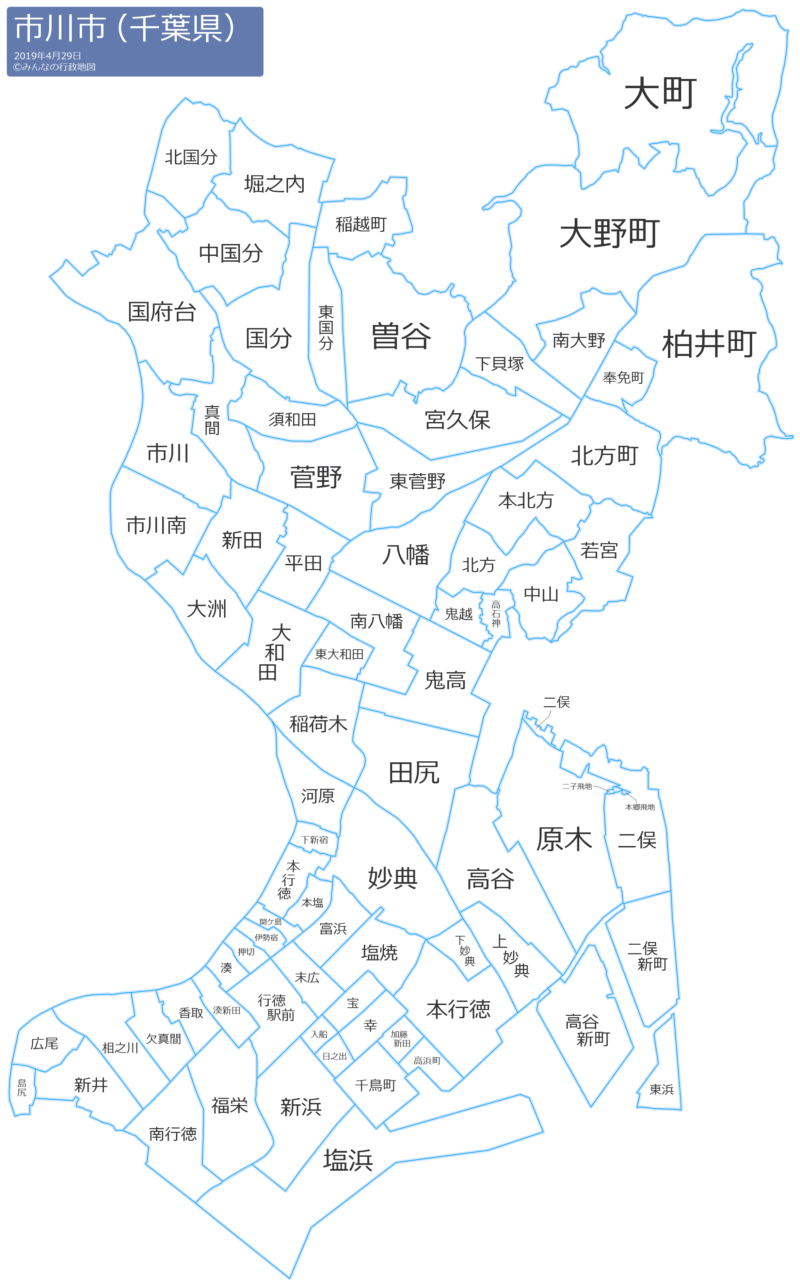

妙典~行徳編

行徳・妙典と信仰

「行徳」という地名は、室町時代になって記録上に登場します。また、戦国時代、金海法印という山伏が土地の開発と人々の教化に勤め「徳」が高く、「行」が正しかったことから、人々から「行徳さま」と崇められたと伝えられています。その後行徳は「戸数千軒、寺百軒」と呼ばれる寺町として発展しました。一方、「妙典」という地名も法華経の経典が日蓮の唱えた「南無妙法蓮華経」のごとく、妙なる経典であるというところからついた地名です。「行徳」と「妙典」は遥か中世の時代から、信仰とは切っても切れない関係のようです。

行徳と製

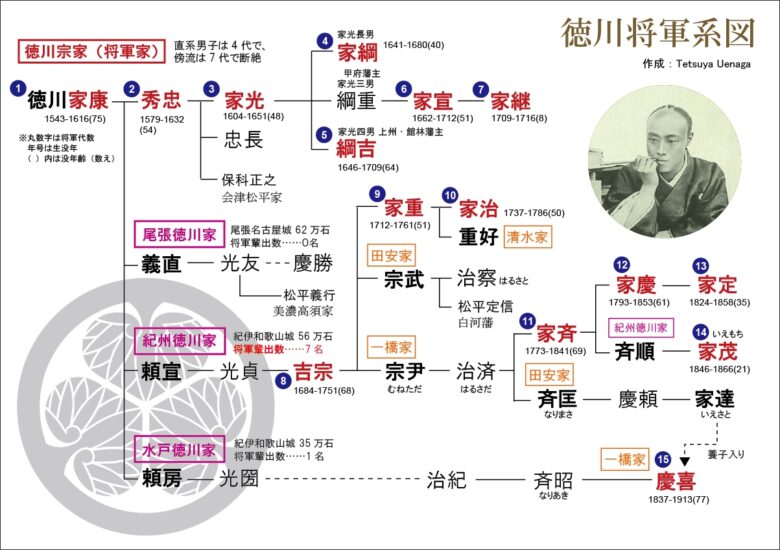

塩行徳といえば塩。その歴史は1000年以上あるといわれ、江戸時代、その製塩業は大きく飛躍することになります。いまも本行徳に残る「権現道」は、江戸時代、徳川家康が船で江戸から東金・船橋に「鷹狩り」に向かう途中、行徳で下船した際に通った道といわれています。その際、家康を大いに喜ばせたのが、海辺に広がる製塩風景でした。当時の様子を伝える文献によると、徳川三代までの将軍が大金を費やして行徳の塩田を保護したこと、三代以後の将軍たちも「御普請」という形で保護を続けたことが記されています。二代目将軍秀忠、三代目家光が投入した額は、それぞれ3千両、2千両といわれていて、現在の価値にすると数億円以上とも!?

製塩と水

運江戸時代、幕府による本格的な整備を受け、大規模化した行徳の製塩業は、関東で有数の生産量を誇るまでに成長し、それに伴って、江戸に塩を運搬するための水路が開通します。これにより、行徳から江戸日本橋まで船による塩の大量輸送が可能となりました。この水運はやがて野菜や魚を運ぶようになり、「行徳船」の登場によって、旅人たちも利用する便利な交通路へと進化していったのです。

行徳と川

行徳の西側を流れる旧江戸川。この川は古くからの製塩に始まり、物、人の流通によって、多くの富を行徳にもたらしました。一方で大水による川の氾濫、台風による高潮に悩まされるなど、行徳と旧江戸川は水害との歴史でもありました。今日、旧江戸川沿いを歩くと、大きくそびえ立つ護岸壁に圧倒され、容易に川面を覗き込むことはできません。一見、無機質にも見えてしまうその岸壁も、川と共存してきた行徳の人々の歴史の一部なのです。いまでも、この行徳地域では「江戸川」といえば「旧江戸川」のことを指し、北側を流れる現「江戸川」を「放水路」と呼び区別しています。これも江戸川に対する人々の「想い」の一端ではないでしょうか。

散歩道マップ

歴史的街並みの散歩道マップ

この中のPDFマップで詳細見ることができます。

行くところ

- 白妙公園

- 行徳神輿ミュージアム

隣の中台製作所が唯一残る神輿の製作所 - 本塩豊受神社

- 浄土宗海巌山徳願寺

- 徳願寺は徳川家と宮本武蔵ゆかりの伝説が残るお寺で、円山応挙の幽霊画、宮本武蔵の筆による書画など寺宝も多い名刹です。山門、鐘楼、経蔵等は、その様式や彫刻など、どれをとっても一見の価値あり。毎年一回「お十夜」の日に寺宝が公開され、檀家をはじめ、多くの見学者で賑わいます。

- この寺は、1600年(慶長5年)普光院として創建されたのに始まり、1610年(慶長15年)徳川家康の開基により円誉を開山として諸堂が建てられ徳願寺と号するようになったと伝えられる。1648年(慶安元年)には江戸幕府から朱印状が与えられている。1774年(安永4年)に建てられた山門(仁王門)に安置されている仁王像は、葛飾八幡宮(市川市八幡)の別当寺で明治初年の神仏分離により廃寺となった法漸寺からこの寺に移された像である。

- 1871年11月に設置された印旛県の県庁は当初この寺に置かれたが、翌1872年1月に葛飾郡加村(現在流山市の一部)の旧葛飾県庁に移された

- 日蓮宗妙榮山妙好寺と篠田家(遠いのでスキップ)

千葉氏千田(ちだ)氏の子孫で、当時、小田原北條家に仕えていた篠田雅楽助清久が1565年に建てたお寺。篠田雅楽助清久は1564年の国府台合戦の際に、千葉氏と共に北條氏に味方をした恩賞として、この地、妙典を与えられ、開墾していきました。 - 権現道

家康が鷹狩の際に通ったといわれる幅2m程の道 - 旧家田中邸

福沢諭吉門下生で、元行徳町長であった先々代・栄次郎さんが明治初年に建てました。 - 笹屋うどん跡

常夜灯で有名な行徳街道沿いにあり、船で来ても、陸路できても立ち寄らない人はいないと言われた繁盛店(現在は個人宅)。1854年築。 - 常夜灯

成田山参詣が盛んになり、常夜灯のある新河岸の船着場は賑わいを極めた。文化9年(1812年)には、江戸日本橋西河岸と蔵屋敷の講中が行路の安全を祈願してこの常夜灯を新勝寺に奉納した。 - 市川市行徳ふれあい伝承館

行徳地域の歴史・文化を伝える展示やまちの案内を行う「旧浅子神輿店」と、まち歩きなどのお休み処として利用できる「休憩所」の2つの施設から成り立っています。 - 余力・時間があればまだ先に続く・・・

参考)次の部の集合場所までの移動

15:15 行徳四丁目

↓バス(浦安03 新浦安駅行、京成バス千葉ウエスト)

15:27 福栄二丁目

↓徒歩

15:37 あいねすと(集合場所)