行くところ

- 麻布台ヒルズ 森JPタワー

- 高さは330 mで、日本一高い超高層ビル

- 外観デザインをシーザー・ペリ率いるペリ・クラーク・ペリ・アーキテクツが担当

- 54 – 64F:アマンレジデンス 東京

- B1 – 7F:ブリティッシュ・スクール・イン・東京 麻布台ヒルズキャンパス(学費約400万円/年)

- 5F:外務省外交史料館展示室

- 4F:麻布台ヒルズ郵便局

- 霊友会釈迦殿

- 法華系の新宗教

- 1920年、創立者の久保角太郎は西田無学の思想と行法を知り、それをきっかけとして本格的な法華経研究と在家による実践方法の模索に入る

- 石原慎太郎の部屋

- 西久保八幡神社

- 寛弘年中(1004~1012)に、源頼信(よりのぶ、968〜1048)が、石清水八幡宮の神霊を請じて、霞ヶ関のあたりに創建したという。1457年、太田道灌の江戸城築城に際し現在地に遷された。

- 御祭神は品陀和気命(応神天皇)、息長帯比売命(神功皇后)、帯中日子命(仲哀天皇)

- 瑠璃光寺

- 曹洞宗。1614年創建。国宝の五重塔で有名な山口県の瑠璃光寺の別院

- 墓地から眺められる東京タワーは圧巻

- 心光院

- 浄土宗の寺院。増上寺の別院として栄えた。

- 1393年開山。元々は増上寺の寺内にあったが、1761年に徳川家重の廟を造営するために赤羽橋付近に移転し、1950年に現在地に移転した。

- 本堂と表門は国登録有形文化財。

- 境内には、「於竹大日如来」を祀る小堂がある。於竹大日如来(お竹)は、江戸時代初期の人物で、佐久間家の奉公人であったが、自分の食事を貧しい人に施し、自分は流しの隅の網にかかった飯粒を食べるなど、つつましく信心深い人物であった。いつしか、お竹は大日如来の化身とされるようになった。お竹の死後、徳川綱吉の生母桂昌院は、お竹を称賛し、お竹が使ったとされる流し板を当院に奉納したという。お竹流し板は港区登録有形文化財。

- 日本聖公会聖オルバン教会

- 聖公会では東京教区で唯一、礼拝はすべて英語で牧師は英語を母国語とする。

- 1879年から現在の場所で英語によるキリスト教礼拝が行われ、戦後1956年に著名なチェコ系アメリカ人建築家、アントニン・レイモンドの設計により現在の礼拝堂が建築された。

- アントニン・レーモンド(1888~1976)は、チェコ出身の建築家。フランク・ロイド・ライトのもとで学び、帝国ホテル建設の際に来日。その後日本に留まり、モダニズム建築の作品を多く残す。

- 松蓮社

- 霊仙院(れいせんいん)殿の別当職寺院。

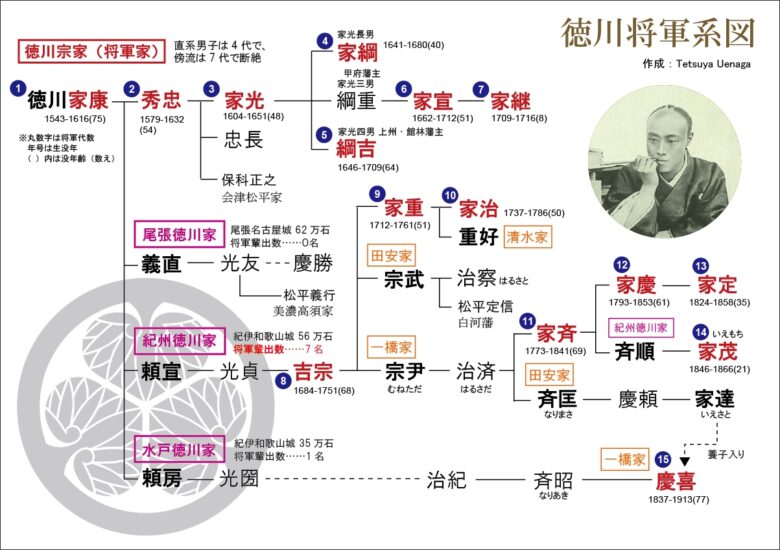

- 霊仙院(れいせんいん)は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の長女・千代姫の法号で、尾張藩2代藩主・徳川光友の正室。4代将軍・家綱(家光長男)、甲府藩藩主・綱重(家光3男)、5代将軍・綱吉(家光4男)の異母姉である。

- 千代姫は尾張徳川家に嫁ぎ、生涯弁財天を信仰、徳川家の繁栄を願った。

- 本弁財天は飛鳥時代に伝来した金光明経に基づく八臂(腕)の坐像が石材に半肉彫され、其々の手に、弓、羂索(けんさく)、戦(げき)、長杵(きね)、矢、鉄輪、斧、刀という古代インドに源がある武器を持つ。

- 公開日は毎月1日と17日の2回。

- 曹洞宗 萬年山 青松寺

- 江戸府内の曹洞宗の寺院を統括した江戸三箇寺の1つで、太田道灌が雲岡舜徳を招聘して文明8年(1476年)に創建。

- 長州藩、土佐藩、広島藩、津和野藩、津山藩、岡藩、安房勝山藩、請西藩などが江戸で藩主や家臣が死去した際の菩提寺として利用した。

- 境内に「獅子窟学寮」を擁し、幾多の人材を輩出、明治8年(1875年)には、獅子窟学寮内に曹洞宗大学林専門本校を開校し、翌年、港区高輪の泉岳寺学寮、文京区駒込の吉祥寺学寮「旃檀林」と統合し、今日の駒澤大学へと発展した。

- インドネシア独立戦争に参加した、アブドルラフマン市来龍夫、アレフ吉住留五郎、に対して 1956年にスカルノ大統領より送られた記念碑が入り口入って右奥にある。