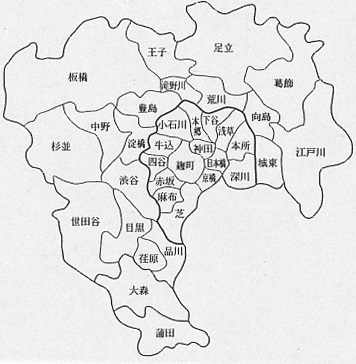

神田の歴史

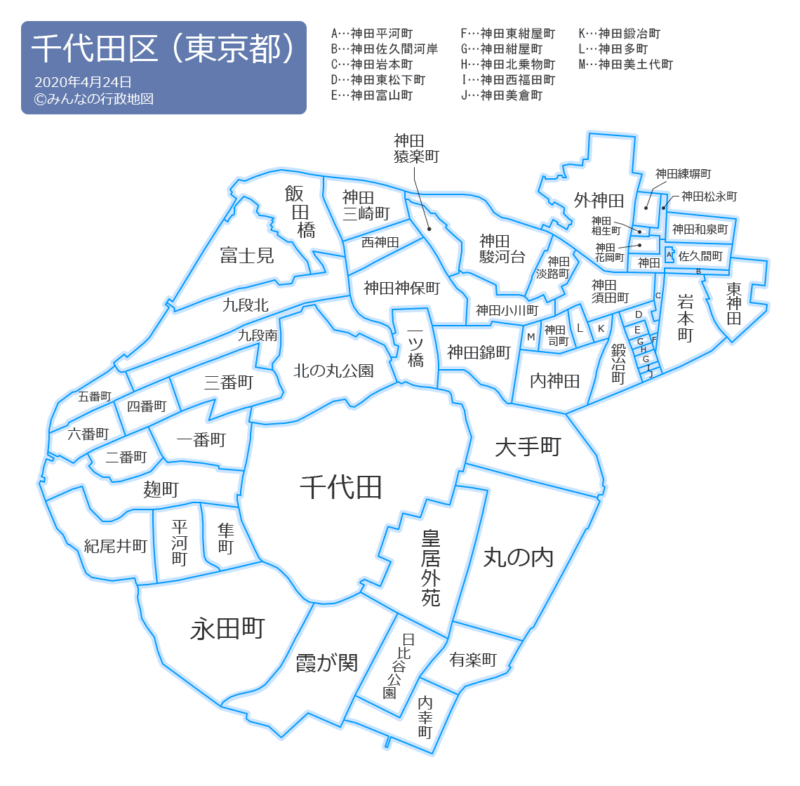

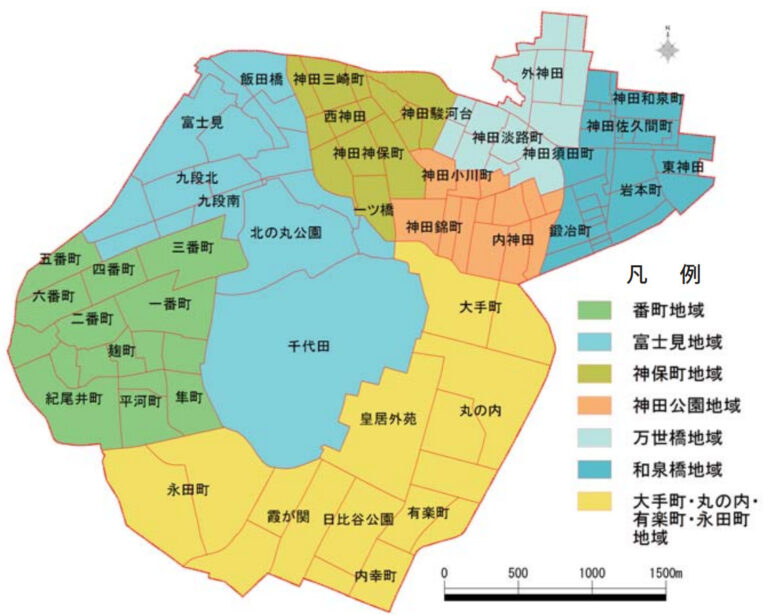

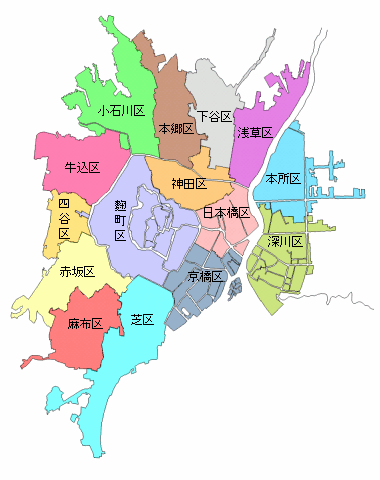

神田区、麹町区は東京府東京市にかつて存在した区で現在の千代田区に相当する。

神田は江戸・東京の中でも歴史ある地。「神田明神」は奈良時代創建と伝わり、鎌倉時代には平将門も祭祀され、江戸期には江戸の総鎮守として崇敬された。江戸初期に江戸の街が整備されると、神田の東部は主に町人地、西部は主に武家地とされた。明治期に入ると、江戸期からの商業はさらに発展したほか、武家地一帯には「東京大学」など、多くの大学・学校が誕生、文教の地となり、周辺は学生の街として賑わうようになった。路面電車や鉄道が開通すると、須田町・万世橋周辺は交通の要衝となり、東京有数の繁華街となった。古くより、多くの人が集まる地であったことから「岩本町繊維問屋街」「神田古書店街」「秋葉原電気街」など多様な専門店街も形成され、現在も神田の商業の特徴となっている。

2025/03/06のルート

- 鎌倉河岸(がし)跡(内神田)

徳川家康が江戸に入府した際、鎌倉から石材を運び込み、この河岸(かし)に陸揚げしたのが名前の由来です。この河岸は魚や青物などの生鮮食品をはじめ、木材や石材などの物資が集まるところで、水上交通のターミナルとして賑わいました。また隣接する町は「鎌倉町」と名付けられました。 - 物揚場跡(同上)

日本橋川は、当時日比谷が湿地帯であったのを干拓しその排水路として建設されました。それと同時に江戸城の建築資材の運搬にも活用されました。この辺りは物資の集積所で空き地であった。その状態は戦後まで続いていました。 - 学習院(華族学校)開校の地(神田錦町)

1847年、京都御所の日御門前に公家の学習所として設立された「学習院」は, 1877年(明治10年)華族学校「学習院」としてこの地に創立されました。同年10月17日に明治天皇, 皇后両陛下をお迎えして開業式がおこなわれました。 - 旧岡田ビル(同上)

1969年竣工の違法建築ビルを改築したビル。建築祭でも取り上げられている。 - 東京電機大学(旧:電機学校)発祥の地(同上)

1907年(明治40年)廣田精一と扇本眞吉が東京市神田区に電機学校を創設。

1939年(昭和14年)専門学校令により、「東京電機高等工業学校」が開校。

1944年(昭和19年)「電機工業専門学校」と改称。

1949年(昭和24年)の学制改革で現在の「東京電機大学」となる。 - 斎藤月岑居宅跡(神田司町つかさちょう)

斎藤月岑(さいとうげっしん、1804-1878)は江戸の町名主、考証家。『江戸名所図会(えどめいしょずえ。戸の地誌、絵入りの名所案内。全7巻20冊)』『武江年表(ぶこうねんぴょう。江戸の地誌。武江とは武蔵国江戸の意)』など、江戸の町についての基本資料を著述したことで知られる。

考証学(こうしょうがく)は、中国清代に流行した学問の手法、または儒学の思潮である。臆測の説を排し、文献学的・言語学的・実証的な手法をとった。 - 松本家住宅主屋(神田多町たちょう)

国登録有形文化財、1931年(昭和6)竣工、松尾栄太郎設計。震災復興町家。元青果物問屋の店舗兼住宅。狭い間口と長い奥行きの対比がよく見えるところもポイントです。

木造三階建、切妻造、平入で、正面は特徴的な「出桁造」の構えをとり、北妻面は窓の少ない防火に配慮した造りとなっており、東京の下町における震災復興期の和風町家として貴重なものです。

※出桁造(だしげたづくり)とは、腕木や梁を外壁面よりも突き出し、その先端に桁を出した構造の建築様式です。江戸時代から明治、大正時代にかけて一般的な商家の造りとして知られています。 - 一八稲荷神社(同上)

- 佐竹藩江戸屋敷跡の碑(内神田)

久保田藩(または秋田藩)佐竹氏の上屋敷は最初は内神田にありましたが1682年に焼失し、下谷七軒町に移りました。内神田の上屋敷跡付近には今も佐竹稲荷神社が残っています。 - 佐竹稲荷神社(同上)

- 神田下水(同上)

1877年、日本各地でコレラ流行、1882年に神田などで発生し死者5000名超。これを受けてお雇い外国人のオランダ人技師ヨハネス・デ・レーケの指導を受け、1884年、東京で最初の近代下水道「神田下水」が敷設されました。下水管は卵形の断面をした煉瓦造で総延長は614mで、一部は今でも下水道管として機能し続けています。(非公開) - 北乗り物町(東紺屋町)

旧町名。「乗物」という名の由来は、諸説いろいろあります。駕籠(かご)をつくる職人が多く住んでいたという説のほかに、祭りが盛んで、江戸の二大祭りの山王祭と並び称される神田祭の際にかつぐ神輿をつくる職人が住んでいた、駕籠をかつぐ人が多く住んでいたという説や、馬具をつくる職人が住んでいたなどで、いずれの説も江戸の庶民の生活に密着した江戸の時代を感じます。こういった町名表示に出くわすと、往時のにぎやかな職人町の風景が想像されてきて楽しい。 - 玄武館・瑶池塾(ようちじゅく)跡(神田東松下町)

この西側の交差点付近に千葉周作の北辰一刀流玄武館とその西隣に儒学者東条一堂の瑶池塾(ようちじゅく)がありました。玄武館は「幕末江戸三大道場」に数えられるほど幕末の江戸剣術道場の代表的な道場のひとつでした。門徒は6,000人を超え、清河八郎、山岡鉄舟、藤堂平助、渋沢栄一などもここで剣術を学びました。また、千葉周作の弟である千葉定吉の道場(八重洲イベントで登場)で修業をしていた坂本龍馬が稽古に足を運んだと言われています。