赤羽の歴史

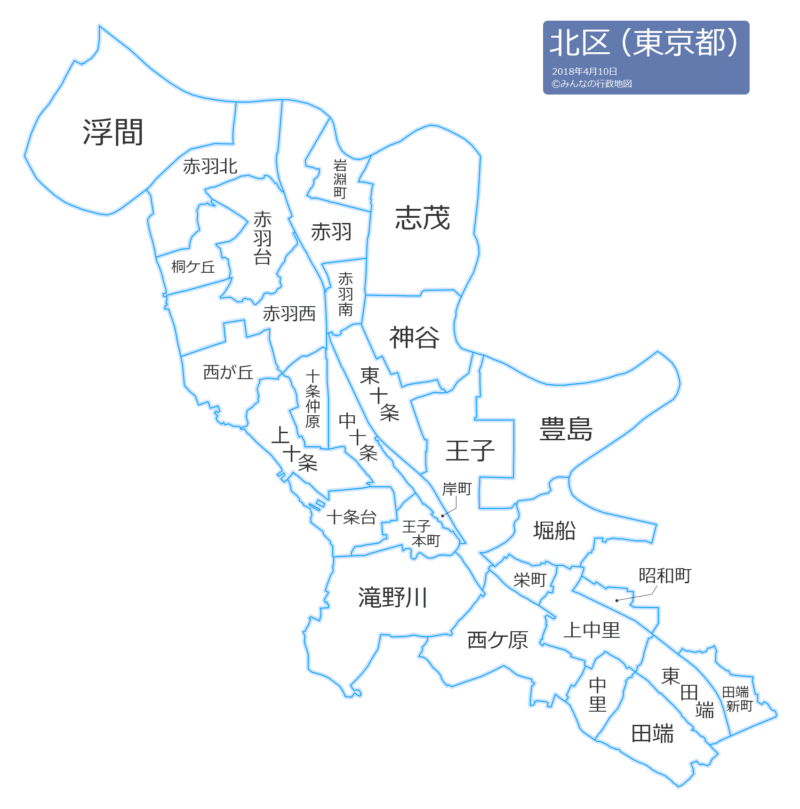

歴史的にみると、現在の赤羽北部の岩淵は岩淵宿という宿場町として歴史的に発展していた一方、赤羽は宿場町ではなく単なる集落に過ぎなかった。明治時代、鉄道が岩淵ではなく赤羽に敷設されたことにより赤羽駅が交通の要衝となり、次第に発展していった。かつては赤羽根村(のちに赤羽村)であり、1871年(明治4年)11月14日に浦和県(現在の埼玉県の一部)から東京府北豊島郡に編入された。1889年に岩淵町の一部となり、1932年に東京市王子区(現・東京都北区)に組み込まれた。

地名の由来

赤羽(あかばね)

定説では、土器づくりに適したきめの細かい上等の赤土(赤埴・あかはに)が多い土壌から、この名がついたとされる。また、荒川南部に接する崖線を、峡(はけ)といい、赤土の露出した崖を「赤バッケ」とも呼ばれていたため、この名前と関連するとの説もある。1950年代まで北区と西隣の東京都板橋区での崖線の呼び名として一般的であったが、擁壁整備により観察は難しい、東京都港区の赤羽橋にも同様の説がある。

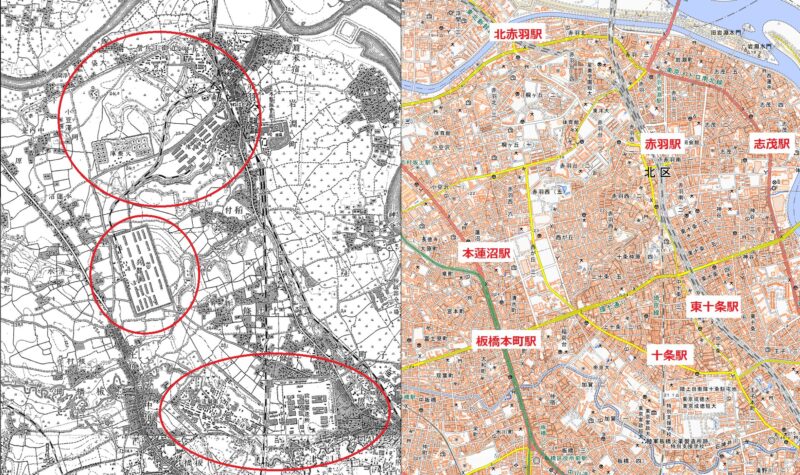

桐ケ丘(きりがおか)

旧日本陸軍の施設だった頃、多くの桐が植えられていたことから「桐ヶ丘小学校」という学校ができた。そしてそこにできた団地も桐ヶ丘団地となった。マンモス団地である桐ヶ丘団地から町名となった。つまり起源は小学校の名前。

西が丘(にしがおか)

町名制定の際、稲付西町の町民が「西」の字を含む新町名を要望し、北区がその要望を聞き入れて制定された。

十条(じゅうじょう)

「十条」という町名は無く上十条、中十条、東十条、十条台、十条仲原がある。説❶豊島清元が、紀州より熊野権現を勧請した際、熊野に「王子村」や「十条峠」といった地名が存在していたことを受けてこのあたりにも同じ村名を付けた。説❷条里制(じょうりせい)下の十条に当たるから町名が付いた(条里制説)。条里制(じょうりせい)は、日本において、古代から中世後期にかけて行われた土地区画(管理)制度である。ある範囲の土地を1町(約109m)間隔で直角に交わる平行線(方格線)により正方形に区分するという特徴がある。

今回いくところ

以下のリンクはGoogleマップのリンクです。マップの保存をしていれば説明がみれます。マップの保存についてはこちら。

- 本蓮沼駅

- 国立スポーツ科学センター 屋外テニスコート

- (経由地)

- (経由地)

- 北区立若葉福祉園

- 赤羽緑道公園(軍用貨物線路跡)

- 北区ふるさと農家体験館

(参考)馬込家の墓(遠いのでスキップ)

(参考)富士見坂

(参考)旧陸軍標石 - 旧赤羽台団地給水塔プレート

- 公衆トイレ

- 北区立赤羽緑道公園(軍用貨物線路跡)

- ここで現在の線路に合流(中に入れない)

(以下、余力があれば) - 星美学園短期大学(師団坂を通る)

- 旧陸軍用地標石

- 道合遺跡

- 静勝寺(稲付城跡。伝道灌築)