八王子概要

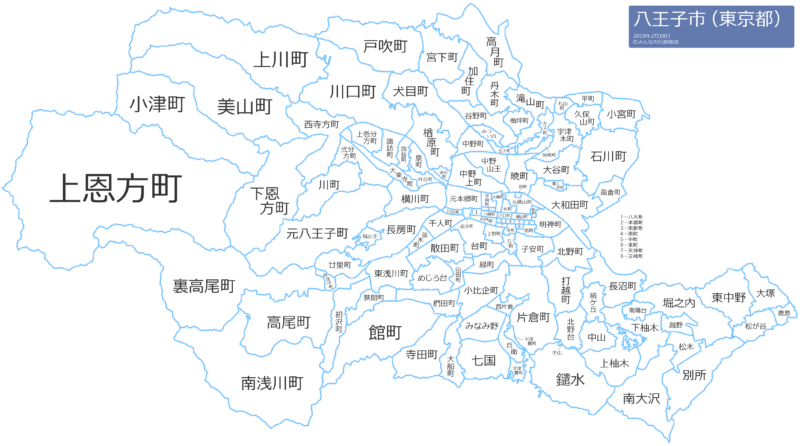

八王子市(はちおうじし)は、東京都の多摩地域南部に位置する市。東京府(現在の東京都)において、東京市(現在の東京23区)に次いで2番目に早く市制を施行した市である。2015年に、東京都で初めて中核市に指定されている。2022年時点で多摩地域の全自治体の中で最も人口が多い。 推計人口は57万8986人。面積は奥多摩町に次いで、東京都の市区町村で2番目に広い。

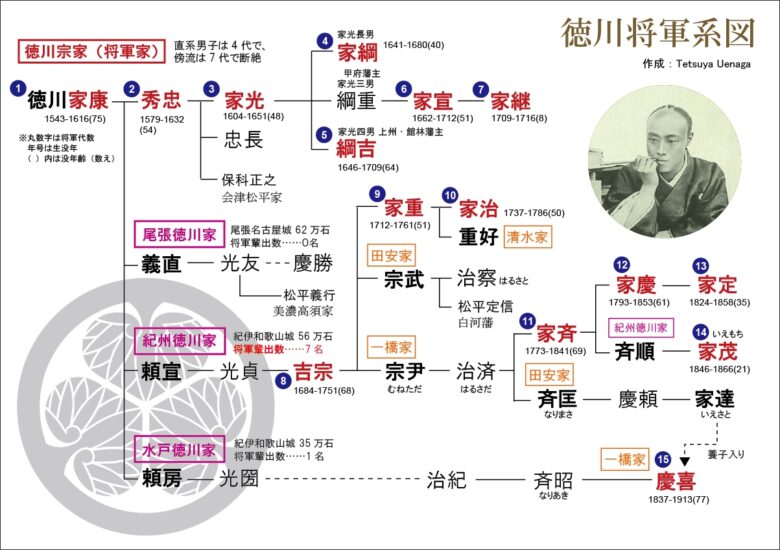

古く戦国時代には後北条氏および徳川氏から軍事拠点として位置づけられて城下町となり、江戸時代には甲州街道の宿場町である八王子宿として栄えた。絹織物産業(多摩織)・養蚕業が盛んであった為に「桑の都」及び「桑都(そうと)」という美称が北原白秋の作詞した八王子市歌に織り込まれているのを始め、西行の歌と伝えられる「浅川を渡れば富士の影清く桑の都に青嵐吹く」という歌もある。明治以降、甲信地方(山梨県・長野県)や両毛地方(群馬県桐生市・栃木県足利市)等の東日本各地から、生糸や絹織物が八王子に集積した。生糸や絹織物は横浜鉄道(現在のJR横浜線)で横浜港に輸送され、当時の貴重な外貨獲得源として世界中に輸出された。

八王子の由来

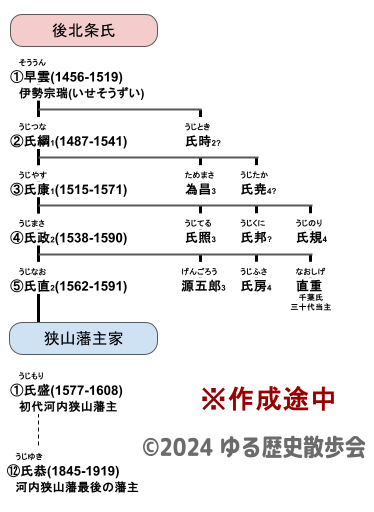

八王子城から市の名前となった。北条氏照は城を築いた深沢山に、牛頭天王の8人の王子神である「八王子権現」を祀り、八王子城と名づけた。

牛頭天王(ごずてんのう):釈迦の生誕地に因む祇園精舎の守護神。天皇ではない。蘇民将来説話の武塔天神と同一視され薬師如来の垂迹(すいじゃく。迹(あと)を垂れる=神仏が現れる)であるとともにスサノオの本地ともされた。京都東山祇園や播磨国広峰山に鎮座して祇園信仰の神(祇園神)ともされ現在の八坂神社にあたる感神院祇園社から勧請されて全国の祇園社、天王社で祀られた。また陰陽道では天道神と同一視された。道教的色彩の強い神だが、中国の文献には見られない。

北条氏照(ほうじょう うじてる、1542-1590):後北条氏第3代当主・北条氏康(うじやす、1515-1571)の三男として生まれる。兄(次男)は後北条氏第4代当主・北条氏政(うじまさ、1538-1590)。天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原合戦の際には、自身は小田原城に籠城し、居城である八王子城には横地監物(けんもつ。律令制で中務省に属し、大蔵や内蔵などの出納を管理・監督していた官人の役職)、中山勘解由(かげゆ。勘解由使の略。日本の律令制下の令外官の一つ。地方行政を監査するために設置された。令外官(りょうげのかん)は律令の令制に規定のない新設の官職)、狩野一庵、近藤出羽守らを置いて守らせた。八王子城は、前田利家の降服を勧める使者を殺害して籠城を続けたが、先に投降した後北条氏の旧臣らが率いる1万5千余の兵によって攻略された。小田原開城後、氏照は7月9日に兄・氏政と共に城を出て医師・田村安清の宿所に移り、同月11日の晩に自害を命じられ、氏政とともに切腹した。

地名の由来

子安町(こやすまち):子安町の名称の由来となっているのは、八王子市域で最古の草創年代を伝えている子安神社です。天平宝字3年(759年)に淳仁天皇の妃である粟田諸姉(あわたのもろね)の安産祈願のため、子安明神が祀られたことが起原とされています。

片倉(かたくら):片倉城のあった場所は、かつて「片倉山」と呼ばれていました。「倉」は傾斜地や崖を表していて、片方の倉を意味する「片倉」は、この周辺の地形に由来しています。

鑓水(やりみず):多摩丘陵の斜面に槍のように尖らせた竹筒を打ち込んで飲料水を得ていたといいます。この方法を「ヤリミズ」と言い、地名の由来になったといわれています。

前半のルート

以下のリンクはGoogleマップのリンクです。マップの保存をしていれば説明がみれます。マップの保存についてはこちら。

- 子安神社

- 市守大鳥神社

- 横山党館(武蔵七党のひとつ、横山党)

- 極楽寺(ごくらくじ)

1504年(永正元年)、滝山城主大石定重がその城下に創建したという。北条氏照の八王子城築城に伴い同地へ移転され、八王子城が落城すると現在地へと移転した。1945年(昭和20年)の八王子空襲では焼失を免れたため遺体収容所として利用された。

長田作左衛門(おさださくざえもん)の墓:東京都指定史跡。北条氏照の家臣で、八王子城落城後、新しい八王子の宿場開設に尽力した。

塩野適斎の墓:東京都指定史跡・千人同心組頭

玉田院(ぎょくでんいんはか)の墓:東京都指定史跡。武田氏滅亡の折、松姫とともに八王子に逃れて出家しました。 - 甲州街道八日市宿跡

十王堂宿、横山宿、八日市宿、本宿、八幡宿、八木宿、子安宿、馬乗宿、小門宿、本郷宿、上野宿、横町、寺町、久保宿、嶋坊宿からなる八王子十五宿のひとつ。 - 大久保石見守長安陣屋跡

大久保長安(1545-1613)は八王子城落城後の新八王子宿建設に関わり、八王子に陣屋をおいて関東十八代官の頭として関東の統治を行いました。 - 念仏院(時の鐘)

- 本立寺

原胤敦の墓:東京都指定史跡。原胤敦(たねあつ、1749-1827)は千人頭で、寛政12年(1800年)に蝦夷地御用を命じられ白糠に赴きました。「新編武蔵国風土記稿」の編纂に従事。 - 桑都日本遺産センター 八王子博物館

- つるや製菓の都まんじゅう(時間があれば)

都まんじゅう(みやこまんじゅう)とは、白あん等をカステラ風の生地で包んだ焼き饅頭。八王子の人で、都まんじゅうを知らない人はモグリなのではないかというほど、定番中の定番。1個45円。八王子出身のHIPHOPグループ「FUNKY MONKEY BABYS(ファンモン)」の名曲「八王子純愛物語」の歌詞にも登場し、ファンモンのファンの方々には聖地としても崇められています。(食べログの口コミより)

鑓水(やりみず)商人

現在はのどかな風景をみせる鑓水の集落ですが、当時は生糸の取引で栄えにぎわいをみせていました。鑓水は横浜への生糸の積み出しに活躍した商人たちの根拠地で、 彼らは鑓水商人と呼ばれました。鑓水商人は横浜開港前からすでにはなやかに活躍していた生糸商人で、鑓水の地が「江戸鑓水」と呼ばれるほどに繁栄させ、 代々名を継いでいました。 横浜港が開港すると、 彼らはそれまでの経験をいかしさらに富を増やしていったのです。 鑓水商人として、 平本平兵衛・八木下要右衛門・大塚徳左衛門・大塚五郎吉(ごろきち)などの名前が知られています。

しかし、彼らの没落は早く、それぞれの事情のため明治の中頃までには商人としての活躍を終えてしまいます。 活躍の場を失っていった背景には、 国の政策によって 機械製糸の大工場で作られた生糸が、 大きな問屋の手に渡り輸出されるようになった時代の流れもあり ました。

後半のルート

以下のリンクはGoogleマップのリンクです。マップの保存をしていれば説明がみれます。マップの保存についてはこちら。

参考 八王子駅から集合場所まで

13:02 八王子駅南口2番のりば

|八69八王子みなみ野駅

13:26 坂上

- 坂上(バス停)(集合場所)

- 北野台堂の下公園

- 道了堂跡

1874年、鑓水商人大塚忢郎吉(おおつかごろきち)が中心となって、浅草花川戸から道了尊を勧請して建立。現在は礎石の跡と灯籠が残る。 - 東京都水道局 鑓水給水所

5千戸を超える大住宅街の給水基地。この位置から新宿副都心、スカイツリーが望めます。 - 文化庁選定「歴史の道百選」浜街道鑓水峠越(絹の道)

この道は、かつては「神奈川往還」または「浜街道」と言われていました。安政6年(1859年)に横浜が開港し、その後、鉄道が発達する明治の中ごろまで、輸出用の生糸が多数運ばれたルートのひとつ。 - 絹の道供養塔

- 絹の道資料館(八木下要右衛門屋敷跡)

絹の道資料館は、生糸商人、八木下要右衛門(やぎしたようえもん)の屋敷跡に建てられました。要右衛門は「鑓水の石垣大尽」と呼ばれただけに、通りに面した石垣が見事です。 - 八王子道道標

- 大塚五郎吉屋敷跡

- 鑓水板木の杜緑地

鑓水と板木の由来が書かれている。この地には古くはアイヌ民族がすんでいたと考えられている。 - 小泉家屋敷

多摩地区南西部の丘陵地帯の養蚕農家としての様相をよく残している建物です。現在の母屋は、明治11年(1878年)に再建されたもの。 - 曹洞宗 高雲山 永泉寺

1573年創建。八木下家の母屋(おもや)を移築して本堂としている。

帰宅ルート(新宿方面)

参考

16:05 永泉寺入口(バス停)

|南63南大沢駅

16:22 南大沢駅

|徒歩

16:39 南大沢駅

|急行大島行

17:22 新宿駅