千住宿

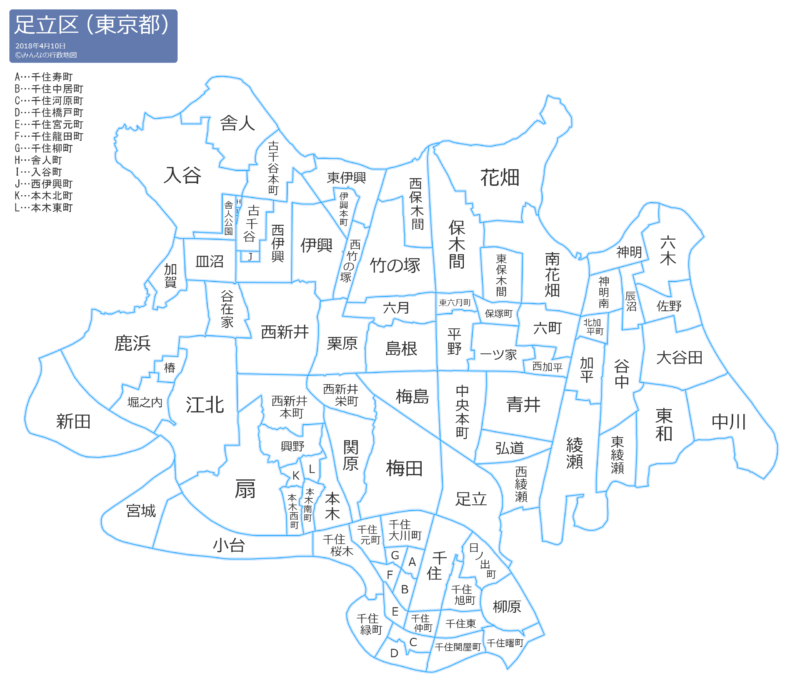

- 千住宿(せんじゅしゅく、せんじゅじゅく)は、日光街道(正式には日光道中)および奥州街道(正式には奥州道中)の日本橋から1番目の宿場町で、江戸四宿の一つである。

- 文禄3年(1594年)隅田川に千住大橋が架けられ、五街道の整備が進められると、慶長2年(1597年)に奥州街道・日光街道の宿駅に指定された。 千住は、奥州街道・日光街道と荒川が千住大橋にて交差し、荒川・隅田川・綾瀬川が付近で合流しており運輸・交通の便に有効な場所であったことから、隅田川で千住大橋沿いに橋戸河岸が置かれていた。

- 千住河原町に設置されていた千住青物市場(やっちゃ場)は御用市場となった。千住は江戸に物資を運び込むための中継地点としても発展した。千住宿は岡場所としても発展した。

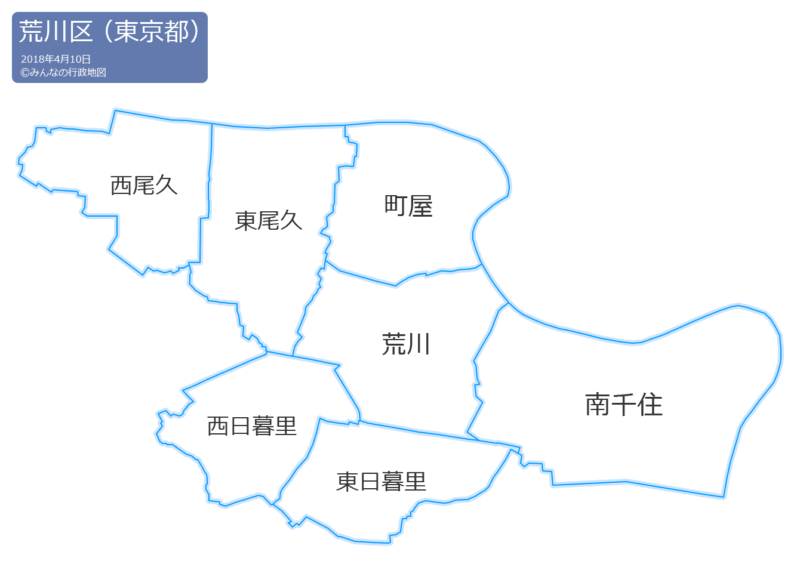

- 千住宿の南の町小塚原町には江戸北の刑場として、小塚原刑場が置かれている。

- 天保14年(1843年)千住宿には本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠55軒が設けられていた。

- 東海道の品川宿、中山道の板橋宿、甲州街道の内藤新宿と並んで江戸四宿と呼ばれていたが、明治4年(1872年)に助郷制度・伝馬制廃止に伴い廃止された。

- 千住宿が開宿400年(足立区HP)

岡場所(遊郭)

- 岡場所とは、江戸時代唯一の幕府公認の遊廓である吉原に対して、それ以外の非公認の遊郭の総称である。江戸では私娼を置くことは御法度であったが、実際には千住宿・品川宿・板橋宿・内藤新宿といった江戸四宿には、準公認の飯盛女(めしもりおんな、飯売女・飯売)が置かれていた。

- 岡場所の最盛期となるのは、宝暦〜天明年間(1751年〜1788年)という。

- 江戸四宿の岡場所は、明和元年(1764年)に、品川宿、千住宿、板橋宿の飯盛女の制限が大幅に緩和されたことが『品川宿食売増人御免一件之書留』から確認することができる。その後、明和9年(1772年)に廃駅とされていた内藤新宿が再興され、大幅の飯盛女が許可された。

- 江戸四宿の飯盛女(平田秀勝(1997)、104(7)-101(10)頁)

- 品川宿 500人

- 板橋宿 150人

- 千住宿 150人

- 内藤新宿 150人

今回いくところ

以下のリンクはGoogleマップのリンクです。マップの保存をしていれば説明がみれます。マップの保存についてはこちら。

- 北千住駅西口駅前広場

- 高札場跡

- 千住本陣跡(近くに千住見番跡がある?)

- 遊女供養塔

- 森鴎外旧居・橘井堂院(きっせいどういん)跡

- 問屋場(といやば)跡

- 自然真営道発見の地

- 千住宿歴史プチテラス

- 是より西へ大師道・旧日光道中

- やっちゃ場 追想

- まちの歴史 千住の町並み

- やっちゃ場南詰の碑(千住)

- 千住宿奥の細道プチテラス

- 奥の細道 矢立初めの地

- 千住大橋際御上がり場

- 松尾芭蕉の碑(素戔嗚神社)

- 下谷道の説明版

- 南千住 回向院(小塚原刑場)