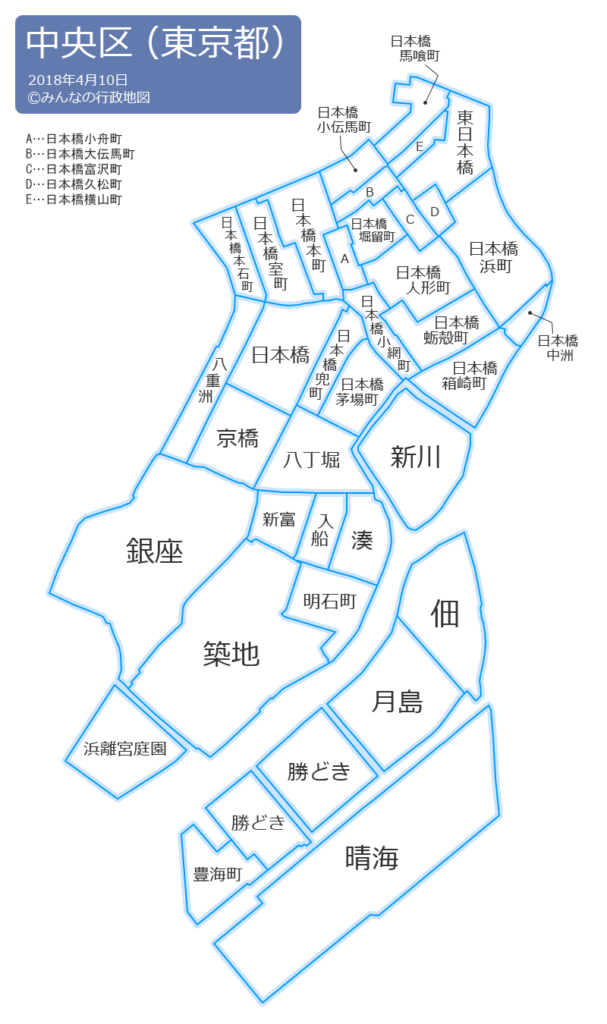

新川(しんかわ)

新川一丁目および新川二丁目がある。隅田川、日本橋川、亀島川に囲まれた地域で、霊岸島とも呼ばれる。

この地域は隅田川の中洲で、江戸中島とよばれていた。徳川家康による江戸の普請によって中島を埋め立てた。霊岸橋の南側の亀島川側から永代橋の南側へかけて霊岸島を掘削し、これが後に「新川」の通称で呼ばれるようになった。新堀を隔てた北側を箱崎島(現・日本橋箱崎町)、南側を霊岸島といった。さらにさらにその南側にも小規模なコの字型の堀が福井藩邸を囲むようにあり、こちらは「越前堀」と呼ばれた。霊岸島の呼称は、かつて八丁堀北東の一州にあった霊巌寺(れいがんじ)に因むが、明暦の大火で寺は深川へ移り、跡地に町家が成ったとされる。

八丁堀へつながる新堀は、さらに西の道三堀、飯田堀へと続く日本の江戸時代における海運の要であり、越前堀には御船手組屋敷が並び、霊岸島の南端には船見番所が置かれていた。また木場につながるこの地には船大工が多く住み、河岸には酒問屋が多く集まったという。

明治時代には三ノ橋の南側には三菱財閥による日本郵船が、さらに南には渋沢栄一による東京湾汽船が社屋を構えた。

関東大震災後の屋敷跡は、震災復興小公園である「越前堀児童公園」としてその名が残っている。1948年、新川は戦災処理の一環として埋め立てられ、地名だけが残ることとなった。

京橋地域に属しているものの、古今を通じて、日本橋箱崎町や隅田川対岸の深川地域と密接な関係にある。新川の大半は富岡八幡宮の氏子地域であり、江戸三大祭りにも数えられる深川祭に参加している。

町名の由来

現在の地名はこの地に流れていた新川に由来する。新川は堀割であり、現:新川一丁目内を、亀島川から隅田川にかけて北側の日本橋川と並行するように東西に流れており、1660年(万治3年)に豪商の河村瑞賢が開削したといわれる。新川には一ノ橋・新川橋(二ノ橋)・三ノ橋・東新川橋が架けられ、隅田川に面した堀口北側には神社(現:渡海稲荷神社)が祀られていた。

今回行くところ

以下のリンクはGoogleマップのリンクです。マップの保存をしていれば説明がみれます。マップの保存についてはこちら。

- 霊岸橋児童遊園

- 河村瑞賢屋敷跡

河村 瑞賢(かわむら ずいけん、1618〜1699)は、江戸時代初期の豪商。政商として全国各地の航路開拓や治水工事を指揮し、晩年には武士身分を得た。 - 新川一ノ橋跡

- 新川二ノ橋跡

- 新川の跡碑

- 中央商業学校発祥の地

千葉県我孫子市の中央学院大学、東京都江東区亀戸の中央学院大学中央高等学校の発祥 - 一等水準点「交無号」

- 霊岸島検潮所・量水標跡 (区民史跡)

- 江戸湊発祥の地

- 於岩稲荷田宮神社

1879年(明治12年)に火災に遭い、新宿区左門からここに移転してきた。しかし元あったところにも祠が残されており、それが現在の新宿区の於岩稲荷田宮神社となり、同じ神社が2つ存在することとなった。 - 越前堀児童公園

「霊巌島の由来碑」や「越前堀の石垣石」などがある - 馬事畜産会館

この建物は、関東大震災後に建てられた鉄筋コンクリート造りの地上3階地下1階、建坪延べ555坪の旧駿河台外科病院でした。平成15年度の中央区新川への移転は、馬事畜産会館の歴史上3度目の経験となりますが、今ではこれらの歩を知る人は、ほんの数名しかおりません。 - 亀島橋・新川の歴史