日野・新選組関連年表

1827年 佐藤彦五郎、日野宿問屋(日野本郷名主)佐藤家に生まれる

1829年 井上源三郎、日野宿北原に生まれる

1834年 宮川勝五郎(後の近藤勇)上石原村(現調布市)に生まれる

1835年 土方歳三、石田村に生まれる

1853年 6月 ペリー浦賀に来航

1858年 4月 井伊直弼、大老に就任

6月 日米修好通商条約に調印

8月 天然理心流佐藤道場門人23名が牛頭天王社に懸額を奉納

9月 安政の大獄

1860年 3月 井伊直弼暗殺(桜田門外の変)

1861年 10月 皇妹和宮、徳川家茂へ降嫁のために江戸へ

1862年 9月 生麦事件

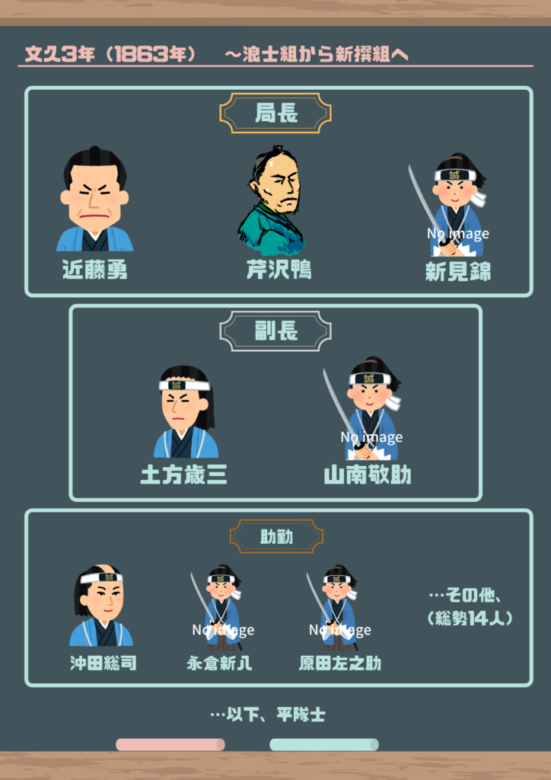

1863年 2月 近藤勇ら将軍徳川家茂の上洛警護のために浪士組に参加

8月15日 薩英戦争

8月18日 八月十八日の政変(いわゆる7卿落ち)。京都市中見廻りの新選組誕生

9月18日 芹沢鴨・平山五郎、暗殺される

1864年 6月 池田屋事件

7月11日 肥後藩士・河上彦斎らにより、佐久間象山が暗殺される

7月18日 禁門の変。天王山の戦い

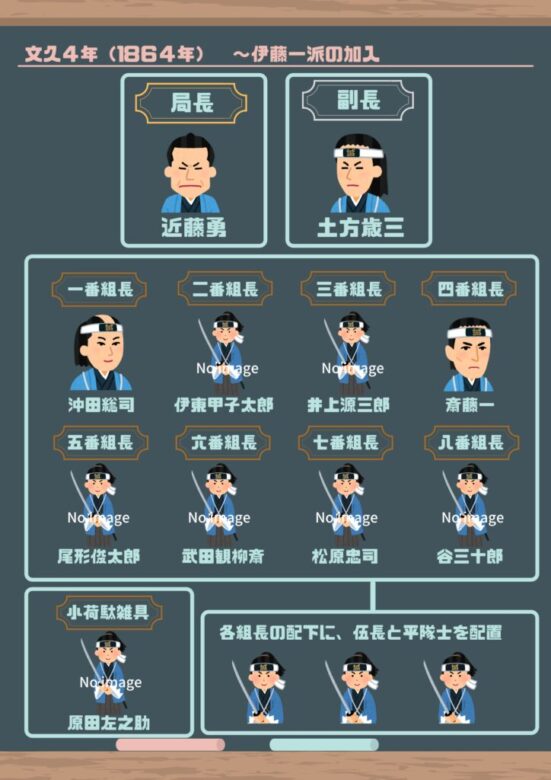

9月9日 近藤の勧誘によって伊東甲子太郎(かしたろう)が新選組に加わる

1865年 2月23日 副長・山南敬助、新選組を脱走するが沖田によって捕えられ、脱走の罪で切腹

1866年 正月 薩長盟約

6月 武州一揆、日野宿組合農兵隊出陣

12月 孝明天皇崩御

1867年 3月 伊東甲子太郎、御陵衛士を拝命し、新選組から分離

6月 新選組、幕府直参となる

9月 明治天皇即位

10月 大政奉還

11月15日 坂本龍馬、中岡慎太郎が近江屋の二階で暗殺

11月18日 伊東、油小路で新選組に殺される(油小路事件)

12月 佐藤彦五郎ら八王子宿壺伊勢屋での浪士捕縛に加わる

1868年 正月 鳥羽・伏見の戦い。井上源三郎戦死

3月 甲陽鎮撫隊、甲府城に向かう途中勝沼で東征軍と戦争。敗退甲陽鎮撫隊に協力した日野宿、東征軍によって徹底的な捜索を受ける

4月25日 近藤勇、板橋の刑場で処刑

5月30日 沖田総司、江戸で病死

10月 土方歳三ら榎本武揚率いる旧幕府海軍艦隊と合流。箱館五稜郭を占拠

1869年 5月11日 土方歳三、箱館戦争にて戦死。五稜郭開城

1888年 7月 高幡山金剛寺境内に「殉節両雄之碑」を建立

1902年 佐藤彦五郎死去(享年76)

1915年 1月5日 永倉新八、虫歯が原因で骨膜炎と敗血症を併発し、小樽で死去(享年77)

9月28日 斎藤一、胃潰瘍で死去(享年72)

画像引用元:【新撰組】どういう組織だったの?局長、副長、助勤…?

10:00~新選組のふるさと歴史館

⓪-1如意山宝泉寺

如意山宝泉寺の創建は元徳年間(1330年頃)で本尊は釈迦如来。新選組ゆかりの寺でもあり駐車場に面して井上源三郎之碑が建てられている。墓地の奥まったところには井上家の墓がある。井上源三郎は新選組六番隊長。

⓪-2矢の山公園

左側の一角には大きな石碑がいくつも建ち並んでいる。ちょっと普通の公園とは異なる雰囲気だ。石碑群を見上げながら園内の崖際に進んでいくと、日野市教育委員会による案内板があった。それによると、大正10(1921)年11月、武蔵・相模一円で行われた陸軍特別大演習の際に、当時の皇太子(後の昭和天皇)がこの付近から演習の様子を総監したのだそうだ。後にその一角に開園した矢の山公園内には、それまで八坂神社や高幡山金剛寺にあった、日露戦争や太平洋戦争の戦没者を追悼する慰霊碑が移設されたという。

①日野八坂神社 ★集合場所★

御祭神 素盞鳴尊(すさのおのみこと)

御由緒 土淵庄の多摩川より古老が牛頭天王像を見出し祀る。応永五年の古文書に記載あり。徳川時代に社領免除、朱印地14石受ける。本殿は市重宝(指定文化財)で総欅(けやき)造、流麗精巧な彫刻、八坂社の篇額は有栖川宮二品熾仁親王揮毫、天然理心流奉納額も納められている。朱印地とは、江戸時代、寺院や神社が将軍の朱印状を受けて領主として知行した地域、および地主として所持した土地を指し、また年貢諸役を免除された土地を除地といった。 知行とは、中世や近世の日本において、武士に支給される領地のことである。 大名から配下の武士に与えられる給与を俸禄(ほうろく)とも言うが、領地を治める権利とそこから得られる収益をもって俸禄とする物が知行である。

②井上源三郎資料館 ※入館しません

井上源三郎の兄井上松五郎は、井上藤兵衛から七代目八王子千人同心組頭を勤め、弘化二年に天然理心流免許を習得。十四代将軍家茂御上洛御供で京都に上り、新選組相談役を勤め、 日野で近藤勇・井上源三郎・沖田総司・土方歳三等に天然理心流を教えました。日野市が平成十六年大河ドラマ『新選組!』の放映を契機に”新選組ふるさと日野”の活性化に取り組むのに併せて、井上松五郎が長持に隠して置いた新選組や千人同心に関する二百数十点の歴史的資料を公開することに致しました。展示されている天然理心流免許や資料等を通して、武士道を貫いた井上松五郎・源三郎兄弟の実像生涯が皆様に届いたら幸いです。

③甲州街道 日野宿 本陣 ※入館予定

日野宿本陣は都内で唯一残る江戸時代に建てられた本陣建物です。今の建物は嘉永2年(1849)正月18日の大火で焼失してしまった主屋にかわるものとして建設されました。幕末に日野宿の問屋と日野本郷名主を務めていた佐藤彦五郎が本陣兼自宅として翌元治元年(1864)12月から使用された建物です。大火をきっかけに自衛の必要を痛感した佐藤彦五郎は八王子千人同心の井上松五郎から天然理心流を紹介され、近藤周助に入門し、自宅に道場も開きました。佐藤彦五郎は卓越した技量からか4年後には免許皆伝をとっています。日野宿本陣では建物だけでは無く、本陣に受け継がれてきた貴重な資料も公開します。日野宿や幕末に係わる資料も展示されます。

日野宿本陣の公式ページ

※新選組のふるさと歴史館と日野宿本陣共通観覧券300円

※付近に甲州街道日野宿問屋場・高札場跡、日野宿交流館などもあります。

④佐藤彦五郎新選組資料館 ※入館しません

日野宿名主・佐藤彦五郎について

彦五郎なくしては新選組は語れません。代々日野宿問屋・名主を務める下佐藤家に文政10年(1827)長男として出生。母は歳三の叔母、妻は歳三の実姉ノブであり、歳三とは大変身近な関係。自宅に開いた天然理心流道場で近藤勇、沖田総司、土方歳三、井上源三郎、山南敬助らが出会うことになります。ここから、新選組の中核となった集団が生まれ、また、彼らを物心両面から支え続けた多摩の人びととの交流が生まれました。自身も「農兵隊」を率いて武州一揆を鎮圧したり、八王子壺伊勢屋の不逞浪士捕縛に出動しました。甲陽鎮撫隊の勝沼戦争には最新式の元込め銃二十挺で武装した「春日隊」を組織して参加し、新政府軍から「彦五郎だけはなんとしても捕らえる」と厳しく追求されました。

⑤百段階段

⑥新選組のふるさと歴史館

これまで新選組のイメージといえば、池田屋事件などに代表される「剣を振るって戦った佐幕派の剣豪集団で、最後は土方歳三が箱館(函館)で壮絶な戦死を遂げて幕府に殉じた」といったような一面的なイメージで見られることが多かったのですが、当館で開催してきた特別展においては、誕生から終焉までを、周辺も含めて通史的に扱うことで、そうしたイメージを超えて、歴史の流れの中での新選組の位置づけを試みたものです。今回の展示は、これまでに開催してきた4回の特別展の成果を踏まえながら、新出史料や新研究成果を加えての通史的な展示となります。また、展示室の一部を企画コーナーとして、リピーターにも常に新鮮な感覚で見てもらえるような展示を目指し、この部分の展示として、通常は「新選組のふるさと日野」の中心をなす「甲州道中」や「日野宿」についての展示を行っておりますが、定期的に企画展・特別展を開催しております。

※新選組のふるさと歴史館と日野宿本陣共通観覧券300円

13:00~ひの新選組まつり

①高幡不動尊

②高幡城跡

高幡城の詳細は不明ですが、1590年(天正18年)の豊臣秀吉による「小田原征伐」の際には 八王子城主・北条氏照の家臣、高幡十右衛門が居城して、北国軍の前田利家や上杉景勝の軍勢と戦ったと伝わっています。また氏照の時代には高幡之郷は平山大学助が知行していた記録があるため、檜原城を本拠としていた平山氏が城主であったという説もあります。城址は新選組の土方歳三の菩提寺としても知られる高幡不動尊金剛寺の裏山に位置し、一部は「八十八ヶ所巡礼のお遍路コース」になっています。曲輪跡のほか、堀切や竪堀などの遺構を確認することができます。また高幡不動の境内には1455年(享徳4年)にこの地で自害したとされる犬懸上杉氏・上杉憲秋(憲顕)の墓所もあります。

15:20~日野市郷土資料館

①集合

②高幡台団地へ移動

15:27 高幡不動駅→15:31 高幡台団地(高22聖蹟桜ヶ丘駅)

※高23帝京大学構内もある

③高幡台団地

歴史文化が薫るゆったりとした暮らしが叶うエリア

稲作が盛んに行われている低地と工場などが多い台地が混在した地域、さらには緑豊かな丘陵地からなるこのエリアは、豊かな自然環境と適度な商業施設が充実。子育てに最適でファミリーでの暮らしにもおすすめのエリアです。「高幡不動尊」の名で知られる「高幡山金剛寺」は関東三不動のひとつとして人々の信仰を集めてきました。この「高幡不動尊」をはじめ周辺には寺社仏閣も多く点在。日野市は新撰組の副長だった土方歳三の出身地としても知られます。「高幡不動尊」の境内には、近藤勇・土方歳三両雄の碑が残るなど、日本の古く懐かしい歴史や文化の薫りを感じることができるエリアです。

高台に位置する歴史ある団地

昭和45年に建設された「高幡台」は長い歴史の中で時代と共に変化し、そこに住む人々の生活に寄り添ってきました。周辺には保育園、市立小学校、中学校、老人ホームなどがあり、子育て世代からシニアまで安心して快適に暮らせる環境があります。周りを豊かな緑が囲み、団地内には公園があり、子どもたちが思いっきり遊べるようになっています。丘陵地にあるため眺めがよく、日が暮れるときれいな夜景を見ることができます。平成27年には団地住民によって日野市認定のまちづくり協議会が発足し、住民自身が団地の未来を見据えたまちづくりに取り組み、よりよい団地を創ろうと励んでいます。「高幡のお不動さん」と呼ばれ親しまれている「高幡不動尊」では四季折々のイベントが行われ、1年を通して参拝客でにぎわっています。京王線・多摩都市モノレールのひと駅先には子育て世代にうれしい自然豊かな「多摩動物公園」もあります。

テレワークにおすすめの部屋

「高幡台」の一部の住棟では、光配線方式(FTTH)によるインターネット接続が可能です。光配線方式を利用可能な部屋は、動画やオンラインでの会議など、大容量のデータを使用される方におすすめです。

民俗展示室:生活の道具、農具、鍛冶屋の道具などを紹介します

自然展示室:日野市の動植物や化石を紹介します

企画展:千歯扱き探偵団 ~文字からたどる農具の流通~

4月20日(土曜日)から7月7日(日曜日)まで。千歯扱きは、木製の台(台木)に取り付けられた鉄製の歯(鉄穂)に穀物の穂を引っ掛け、米や麦を扱き落とす脱穀用具です。日野市域では、昭和初期に足踏式脱穀機が普及するまで広く使われていました。千歯扱きは、民俗資料としては珍しく、比較的多くの文字情報が残されており、鉄穂の錆を落とし、台木の埃をはらうと、製作者名や製作年のほか、使用者、材質、宣伝文句など、様々な文字情報が見つかります。それらは千歯扱きの来歴や使われ方などを知るうえで貴重な手掛かりになります。本展では、日野郷土資料館が所蔵する40点の千歯扱きに残された文字情報を見つけ出し、それぞれの千歯扱きの来歴を辿ることを通して、日野市域での人とモノとのかかわり方を探ります。

17:45~立川市柴崎町

①ガニガラ広場 ★集合場所★

かつてはこの一帯付近を「がにがら」と呼んでおり、以前は崖下から清水がこんこんと湧き出し、わさび田などもあり、蟹がたくさんいたのだそうだ。「ガニ」は「カニ」の方言であり、漢字をあてれば「蟹殻」だろう。

②【市指定史跡】大和田遺跡

大和田遺跡は柴崎町四丁目の青柳段丘上に広がる、縄文時代から奈良・平安時代にかけての複合遺跡です。昭和29年(1954)以来、数回にわたって発掘調査が行なわれ、縄文時代早期(およそ1万1000年~7000年前)・中期(およそ5500年~4500年前)・平安時代の竪穴住居跡や遺物がみつかっています。竪穴住居とは地面を掘りくぼめて床とした半地下式の建物のことです。下大和田遺跡は大和田遺跡の一段上の立川段丘上にある遺跡で、主に旧石器時代・奈良・平安時代の遺跡です。旧石器時代ではおよそ3万年前の礫群(焼いた礫を使った調理場跡)が発見されています。奈良・平安時代では、8世紀後半~9世紀後半の竪穴住居とともに、掘立柱建物が9棟みつかっています。

③日野の渡し跡

日野の渡しは府中宿と日野宿を結ぶ渡し舟で、日野宿が経営していたそうです。多摩川を越える日野の渡しは、夏の渇水期には仮土橋で渡り、冬場は舟渡しでしたが、1824年(文政7年)からは通年、舟渡しになりました。日野の渡しは1684年(貞享元年)頃から、現在の日野橋ができる1926年(大正15年)まで続けられました。隣にあるのは錦町下水処理場です。

④立川氏館跡 (都指定史跡)

普済寺には、本堂の東側に高さ約2m、長さ約40mの土塁があり、「立川氏館跡」と伝えられています。土塁は、立川氏が拠点としていた館の防塁の一部と考えられ、東側の土塁の外側には堀跡を確認しています。この土塁をはじめこの付近は、東京都の史跡に指定されています。立川氏は、武蔵国を本拠として活躍した武蔵七党のうちの西党の日奉氏の末裔といわれ、鎌倉幕府による歴史書『吾妻鏡』に初めてその名が記されます。室町時代になってからの立川氏の記録は不明ですが、15世紀前半に一時没落したと考えられています。その後、戦国時代に復活し、小田原北条氏に従っていました。

天正18年(1590)豊臣秀吉の軍勢によって、北条氏の有力な拠点だった八王子城が攻め落とされた時、主君とともに滅ぼされたと伝えられていましたが、後に水戸藩徳川家に仕官したことがわかっています。なお、『吾妻鏡』に見られる立川氏と、戦国時代に台頭してくる立川氏との関係は不明です。普済寺は立川氏の菩提寺として開かれましたが、立川氏のことについては、『吾妻鏡』や普済寺の古記録、八幡神社本地仏像などに名をとどめているのみで、詳しいことはわかっていません。

⑤立川教育文化発祥の地

文和2年(1353) 開創の名刹 普済寺境内にある心源庵の門前に、自由な形式で刻まれた石碑が建つ。近くにある柴崎児童公園に建っている大きな石碑の背面に刻まれた「校舎変遷」を見るとわかるように、この地域(柴崎村)における学校教育は普済寺で行われた寺子屋から始まった。学制発布が明治5年(1872)。

1870年(明治3年)に 普済寺において郷学校が開校

1872年(明治5年)に 耦頴ぐえい学舎と改称

1875年(明治8年)に 柴崎学校と改称

その後、明治11年(1878) に普済寺近くに校舎ができ、寺の一部でなくなっていき、現在の立川市立第一小学校へと引き継がれていった。

⑥八幡神社本殿跡

八幡神社は建長4年(1252)立川氏の氏神として建てられました。天正14年(1586)と文政7年(1824)の野火で焼失、天保12年(1841)に再興し、明治40年(1907)諏訪神社に遷宮(せんぐう)されましたが、平成6年(1994)に諏訪神社とともに焼失しました。現在は遷宮前の本殿跡地が市指定史跡として、往時を伝える石碑を残しています。

⑦諏訪の森公園

敷地内に舊宮趾という石碑がある。隣の諏訪神社は夜は入れないと思う。諏訪神社は獅子舞と相撲の名社「おすわさま」御祭神は建御名方命(たけみなかたのみこと)、御由緒は第五十二代嵯峨天皇の弘仁二年(811年)七月二十七日、信濃国(長野県)諏訪大社(上社)より勧請、鎮祭される。古くは農耕における守護神、ひいては生活の根源神として地域の人々の心の依り所となる。

⑧蚕糸振興記念碑

この場所が以前、原蚕種製造所として蚕糸業振興の中心的役割を果たしていた場所であることを今に伝える記念碑です。記述によれば、日本の経済発展に多大なる貢献をしてきた原蚕種製造所。その技術等発展のため、この土地を寄付された地域の方々あってのことと、その方々のお名前が刻まれています。

⑨立川駅