①交通博物館跡

※以下、②③④は千代田区景観まちづくり重要物件全61件の一部

②鷹岡株式会社

1935年竣工。周辺にはかつて万世橋駅があり、交通の要衛地として栄えました。建物の建つ交差点は、最も賑やかな繁華街のひとつでしたが、1943(昭和 18)年に駅が廃止されたことによって、かつての賑やかさが薄れていきました。鷹岡株式会社の建物は、最も賑やかだった頃の商店ビル建築のひとつであり、その頃を象徴する建物として貴重な歴史的建造物となっています。各階には、パイプを巡らせたエアシューター(気送管)装備があり、時代を大きく先取りした設計と言えます。

意匠・構造の特徴

1 階外壁は錆御影石張りの重厚な基壇であり、2 階以上は薄茶色のスクラッチタイル貼りという二層構造となっていますが、軒に帯飾りを施して引き締めています。装飾が少なく規則正しい縦長窓の配置など、昭和モダニズムを象徴するような外観のシンプルさが特徴的です。

③山本歯科医院

1928年竣工。国登録有形文化財(建造物)

山本歯科医院は、1897(明治 30)年以前に、現在の神田須田町一丁目1番辺りで創業しました。関東大震災で被災し、1928(昭和3)年に診療所兼住宅として新築された建物が現在まで残っています。外観はきれいに保たれており、医院も続いています。

意匠・構造の特徴

震災復興期に見られる看板建築3階建ての建物で、軒蛇腹、看板、菱形装飾などによる正面の外観意匠に創建当時の特徴が良く出ています。3階部分はマンサード形式の屋根、外壁は洗出風の左官仕上げとなっており、タイルの埋め込み模様が個性的です。

④あんこう鍋 いせ源本館

1932年竣工。東京都選定歴史的建造物

明治初期に武家地を開発してつくられた地域に位置しています。近くにあった筋違橋門内の広場は八路ケ原と呼ばれ、交通の結節点でした。その後、1912(明治 45)年、ここに万世橋駅が建設されもっとも賑わう場所となりました。また、地域の南側には、昭和 3 年まで青果市場があり、活気のある場所でもありました。周辺には老舗の飲食店が多く、いせ源もそのひとつとして、昔ながらの情緒を漂わせています。

意匠・構造の特徴

入母屋造りと、2階の欄干に施された菱形模様の彫りが特徴的です。木製の看板は建築当時から使用しているものです。外壁はモルタルで塗り込められていますが、創建当時より、防火のためにこのような材質を用いたと思われます。

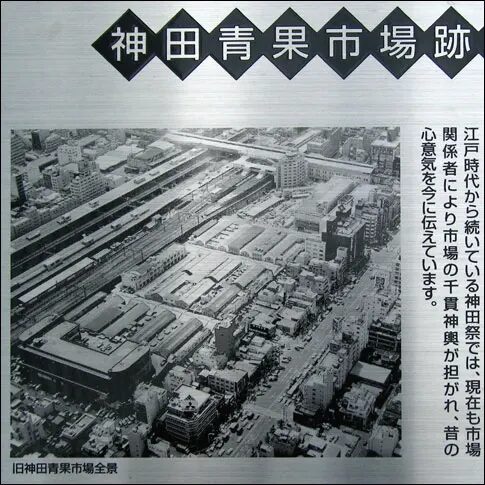

⑤神田青果市場発祥の地

このあたり一帯は江戸・明治・大正時代を通して巨大な青果市場がありました。はじめは青物市が江戸中に分散していたのが、明暦の大火(1657)以降徐々にここに集まってきたといわれています。徳川幕府の御用市場として 駒込、千住と並び 江戸三大市場の随一だったといわれています。水運を利用して神田川沿いの河岸や鎌倉河岸から他市場で見られない優秀な青物が荷揚げされ、約1万5千坪(約4万9500㎡)におよぶ広大な青物市場で商われていました。当時の市場では、店が店員の住まいを兼ねていました。現在の市場のイメージと異なり、当時は市場の中に町があったのです。周辺の表通りには野菜や果物を商う八百屋が軒を連ね、威勢のいい商いが行われていました。青果市場の別名である「やっちゃ場」はそんな威勢のいい競りのときのかけ声から生まれた言葉だといわれています。大正12年(1923)月関東大震災にあって市場は全滅しましたが、 直ちに復興し東洋一の大市場とうたわれました。その後、昭和3年(1928)には秋葉原西北に、平成2年(1990)には大田区へと移転しました。

⑥松本家住宅主屋(国登録有形文化財)

1931年竣工。大工棟梁・松尾栄太郎の設計施工で昭和6年に建築された、神田多町問屋街に残る震災復興町家です。神田に残る元青果物問屋の店舗兼住宅。多町大通りに面した角地に東面して建っているため、狭い間口と長い奥行きの対比がよく見えるところもポイントです。木造三階建、切妻造、平入で、正面は特徴的な「出桁造」の構えをとり、北妻面は窓の少ない防火に配慮した造りとなっており、東京の下町における震災復興期の和風町家として貴重なものです。

⑦千代田区町名由来板 神田司町一丁目

⑧鎌倉河岸跡

⑨大手町仲通り

⑩将門塚

平将門の乱の後、将門は自らを”新しい天皇”を意味する「新皇」と称し始めました。朝廷に反逆したとみなされた将門は平貞盛の軍と交戦し、下総の地で討死。その首は藤原秀郷により平安京の七条河原でさらされることになりました。この話にはもう一つ、語り継がれている逸話があります。平安京でさらされた平将門の首は、数ヶ月経った後も目を開いたり閉じたりを繰り返し、ときには「首を繋げて再戦したい」と叫ぶなどして民を恐怖に追いやりました。その後、平将門の首は怨念により故郷の東国に向かって飛んでいき、その途中の土地土地に落ちた、という伝説があります。その首が落ちた場所の一つが、ここ「将門の首塚」なのです。

参照元:千代田区観光協会「将門塚」

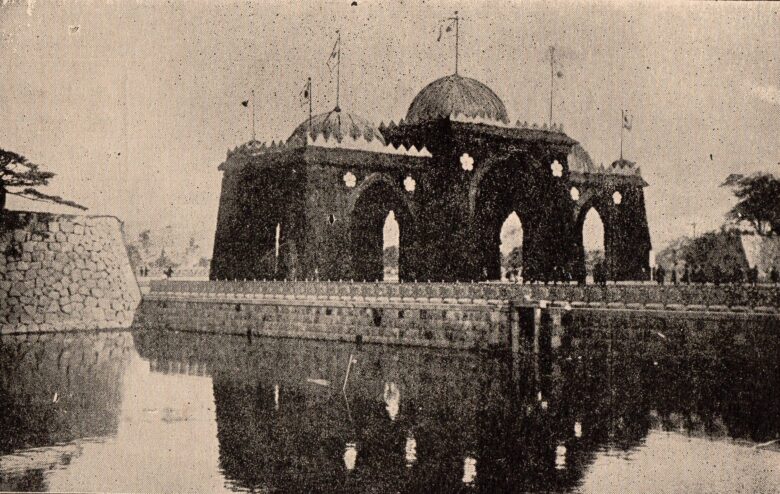

⑪和田倉門跡

1602年(慶長7年)頃の絵図には、門内には「一の蔵」があり、この門が「蔵の御門」と記されています。これが門の名の由来です。門の築造は、1620年(元和6年)仙台藩(現在の宮城県)藩主伊達政宗などによって行われ、さらに1628年(寛永5年)に熊本藩(現在の熊本県)藩主加藤忠広により改築されました。現在は枡形門の石垣と1974年(昭和49年)に改修された木橋風のコンクリート橋が当時の面影を残しています。

⑫丸の内警察署 祝田町見張所

⑬楠木正成像

建武中興の忠臣であった楠木正成公(楠公)の銅像です。この「楠木正成像」は高さ約4m、台座を含めると約8mの高さを誇り、目の前にするとその荘厳な姿は圧巻。上野公園の西郷隆盛像、靖國神社の大村益次郎像と共に「東京の三大銅像」の一つとして数えられています。手綱を引きながら馬を抑え、頭を下げ拝礼しようとする「楠木正成像」。この姿は、楠木正成公が正慶2(1333)年に、隠岐の島から戻った後醍醐天皇を、兵庫の道筋で出迎えたときの勇姿を象ったものです。

⑭馬場先門跡

二重橋前駅、日比谷駅あたり

江戸城内郭門の一つです。門の名は、寛永期(1624~1644年)に門内の馬場で朝鮮使節の曲馬を将軍が上覧し、朝鮮馬場と呼ばれていたことに由来します。門は1629年(寛永6年)に築造されました。明治維新後、二重橋からこの門を経た丸の内一帯は東京の中心街となり、門に面した丸の内側には三菱二号館や東京商業会議所などが建てられました。三菱の煉瓦建築が建ち並ぶ様子は、一丁倫敦(いっちょうロンドン)と呼ばれ、近代化を象徴する場所となりました。

参照:千代田区の文化財「馬場先門跡」