※本ページの著名人の読み方、生年、没年、概要はChatGPTが作成しました。間違いが多いことをご承知ください。

眞性寺(しんしょうじ)

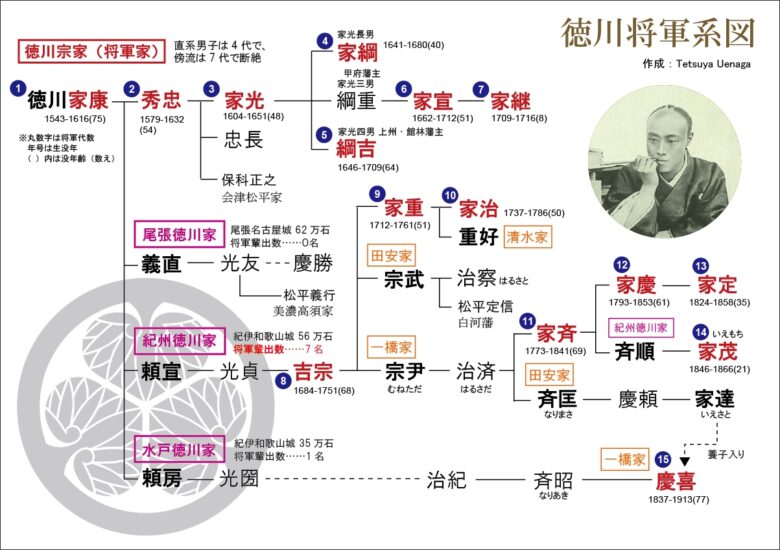

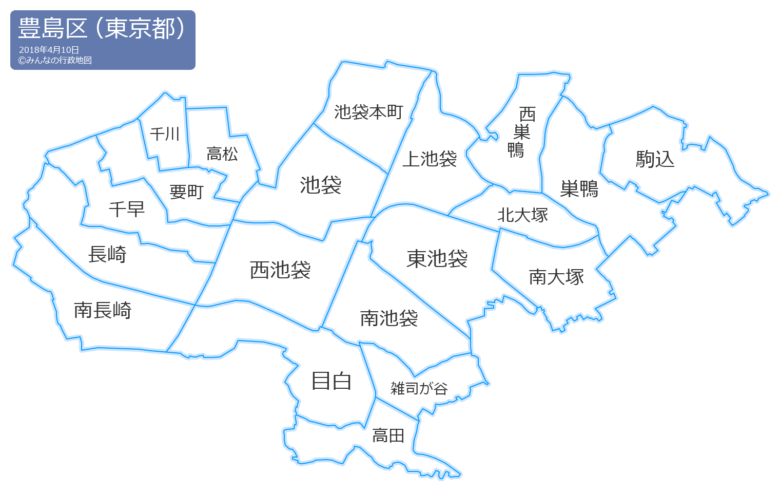

東京都豊島区巣鴨にある真言宗豊山派の寺院。山号は医王山。院号は東光院。本尊は薬師如来。この寺の創建年代等については不詳であるが、聖武天皇の勅願により行基菩薩が開いたことが伝えられている。江戸時代に入り元和年間(1615年~1624年)に中興されている。江戸時代には江戸六地蔵の一つが安置され、また江戸幕府8代将軍徳川吉宗もたびたびこの寺に立ち寄ったとされる。

江戸六地蔵(えどろくじぞう)は、宝永から享保年間にかけて江戸市中の6箇所に造立された銅造地蔵菩薩坐像である。現存する第一番から第五番までは、すべて東京都指定有形文化財に指定されている。永代寺の第六番は廃仏毀釈により取り壊された。

- 品川寺(真言宗醍醐派)1708年

- 東禅寺(曹洞宗)1710年

- 太宗寺(浄土宗)1712年

- 真性寺(真言宗豊山派)1714年

- 霊巌寺(浄土宗)1717年

- 永代寺(高野山真言宗)1720年 ※現存せず。

岩崎家墓所

三菱重工染井社宅の敷地にある。弥太郎が葬られている墓地は弥太郎以外の岩崎家本家の者も葬られており、同じ敷地に弥太郎が母の美和の為に建てた別荘が大磯から移築されている。

- 岩崎家墓所

- 旧岩崎家茅町本邸仏間

染井霊園

旧称の染井墓地。水戸徳川家墓所。水戸徳川公爵家や府中松平家の江戸期の墓。徳川斉昭の生母や徳川昭武の生母、側室高橋悦子の墓がある。面積は67,911平方メートル、およそ5,500基の墓があり、8ヶ所ある都営霊園の中では最も規模が小さい。染井霊園のある区画はもともと林田藩建部家の下屋敷があったが、1872年(明治5年)より神葬墓地となった。1874年6月には「東京府下墓地取扱規則」が告示された。これにより、朱引内の墓地における埋葬が禁じられ、その代わりに染井、雑司ヶ谷、青山、渋谷、谷中、亀戸に共葬墓地を発足させることとなった。

8ヶ所ある都営霊園(面積順)

- 多磨霊園(1,280,237m²、1923年開園)

- 八柱(やはしら)霊園(1,046,468m²、1935年開園)※松戸市

- 小平霊園(653,545m²、1948年開園)

- 八王子霊園(644,305m²、1971年開園)

- 青山霊園(263,564m²、1884年開園)

- 雑司ケ谷霊園(106,110m²、1884年開園)

- 谷中霊園(102,537m²、1884年開園)

- 染井霊園(67,911m²、1884年開園)

著名人墓所

- 饗庭篁村(あえば こうそん、1855年9月25日~1922年6月20日)明治時代の小説家・演劇評論家。江戸から明治への過渡期において、文学の橋渡し役を果たしました。

- 淡島寒月(あわしま かんげつ、1854年~1923年2月23日)元禄期の文学者・井原西鶴を紹介したことで知られる文学者です。

- 石川倉次(いしかわ くらじ、1858年~1944年12月23日)日本点字の創始者として知られ、視覚障害者の教育に大きく貢献しました。

- 石川一郎(いしかわ いちろう、1885年~1970年1月20日)化学工業界の第一人者であり、日本経済団体連合会の会長も務めました。

- 伊藤道郎(いとう みちお、1893年~1961年11月6日)三浦環に声楽を学び、アメリカで舞踏家として活躍しました。

- 井上範(いのうえ もとい、1876年~1932年6月24日)若松港および神戸港の築港に功績を残した技術者です。

- 巌本善治(いわもと ぜんじ、1863年~1942年10月6日)明治20年に女学校の教頭、明治25年には校長に就任し、女子教育の発展に尽力しました。

- 巌本真理(いわもと まり、1926年~1979年5月11日)ヴァイオリニストとして早くから独奏者として活躍しました。

- 海野勝珉(うんの しょうみん、1844年~1915年10月6日)彫金界の第一人者として知られています。

- 大田黒元雄(おおたぐろ もとお、1893年~1980年1月23日)日本の楽壇における評論活動の先駆者として知られています。

- 岡倉天心(おかくら てんしん、1863年2月14日~1913年9月2日)明治期に活躍した美術家・美術史家・美術評論家・美術教育者で、日本美術の発展に大きく寄与しました。

- 奥宮健之(おくのみや けんし、1857年12月27日~1911年1月21日)自由民権運動で活躍した社会運動家で、大逆事件で処刑された12名の1人です。

- 小河一敏(おごうかずとし、1813年~1886年)堺県知事、宮内省御用掛。通称は弥右衛門。岡藩士の子として豊後国竹田に生まれた小河は、朱子学や陽明学を学び、詩歌や文章にも優れ、尊皇攘夷の志を持った。嘉永6年(1853年)に黒船来航後、九州地方で遊説し、尊王派として薩摩藩と連携し倒幕を計画。文久2年(1862年)の寺田屋騒動で挫折後、藩主により再度幽閉されるも、京都や摂津で活動を続けた。新政府成立後は太政官に出仕、堺県知事として殖産興業に尽力するが、決壊した大和川の修築費用を独断で発行した県札で賠償し免官。宮内省で史料編纂などを行った。

- 梶田半古(かじた はんこ、1870年~1917年)日本画家として知られ、伝統的な技法を用いて多くの作品を残しました。

- 北田薄氷(きただうすらい、1876年~1900年)は、日本の小説家。北田正董の二女。本名、尊子。大阪出身。尾崎紅葉門下生。1898年(明治31年)に日本画家の梶田半古と結婚するが、1900年(明治33年)に結核(腸結核)のため25歳で死去した。

- 勝沼精蔵(かつぬま せいぞう、1875年~1900年)明治時代の内科医学者で、血液学の分野で国際的に活躍しました。25歳の若さで亡くなりましたが、国際血液学会長も務めたとされています。

- 樺山資紀(かばやま すけのり、1837年12月9日~1922年2月8日)薩摩藩士、軍人、政治家として活躍し、初代台湾総督を務めました。

- 川田小一郎(かわだ こいちろう、1836年~1896年)明治時代の官僚・政治家であり、大蔵省で活躍しました。

- 陸羯南(くが かつなん、1857年~1907年)明治時代のジャーナリスト・評論家であり、国民新聞の創刊者として知られます。

- 窪田鎮章(くぼた しげあき、1852年~1917年)明治時代の官僚・政治家であり、内務省で活躍しました。

- 熊谷直彦(くまがい なおひこ、1856年~1921年)明治時代の教育者であり、東京高等師範学校の校長を務めました。

- 高良斎(こう りょうさい、生没年不詳)詳細な情報は見つかりませんでした。

- 五島美代子(ごとう みよこ、1905年~1998年)声楽家として知られ、日本のオペラ界の発展に貢献しました。

- 阪本四方太(さかもと しほうた、1870年~1933年)明治・大正期の外交官であり、駐米大使などを務めました。

- 酒井忠績(さかい ただしげ、1827年~1895年)江戸時代末期から明治時代の大名・政治家であり、若狭小浜藩の第12代藩主を務めました。

- 酒井忠惇(さかい ただあつ、1853年~1915年)若狭小浜藩の第13代藩主であり、明治期には貴族院議員を務めました。

- 笹川臨風(ささがわ りんぷう、1872年~1949年)日本の歴史学者・国文学者であり、多くの著作を残しました

- 佐藤功一(さとう こういち、1878年~1941年)日本の建築家で、早稲田大学教授として多くの建築家を育成しました。

- 幣原喜重郎(しではら きじゅうろう、1872年~1951年)日本の政治家、外交官。爵位は男爵。位階は従一位。勲等は勲一等。外務大臣(第40・41・43・44代)、貴族院議員(勅選議員)、内閣総理大臣臨時代理、内閣総理大臣(第44代、1945年10月9日~1946年5月22日)、第一復員大臣(初代)、第二復員大臣(初代)、復員庁総裁(初代)、副総理、衆議院議員、衆議院議長(第40代)を歴任した。堺県茨田郡門真一番下村(現・大阪府門真市)の豪農の家に生まれる。濱口雄幸とは、第三高等中学校、帝国大学法科大学時代を通じての同級生であり2人の成績は常に1、2位を争ったという。

- 下岡蓮杖(しもおか れんじょう、1822年~1914年)日本初の職業写真家として知られ、幕末から明治期にかけて活躍しました。

- 下条康麿(しもじょう やすまろ、1873年~1932年)日本の外交官で、駐米大使などを歴任しました。

- 下瀬雅允(しもせ まさちか、1860年~19311)日本の海軍技師(海軍高等文官、高等官二等〈少将相当〉)。従四位勲二等工学博士。1859年(安政6年)12月16日、広島藩士鉄砲役、下瀬徳之助の長男として広島市鉄砲町(現中区鉄砲町)に生まれる。下瀬火薬の発明による日露戦争への貢献で知られる。帝国学士院会員。帝国学士院賞受賞。広島県出身。

- 末弘厳太郎(すえひろ いずたろう、1888年~1951年)日本の法学者で、労働法の権威として知られます。

- 杉亨二(すぎ こうじ、1855年~1924年)日本の数学者で、東京帝国大学教授として数学教育に貢献しました。

- 関根正直(せきね まさなお、1860年~1932年)日本の書家で、近代書道の発展に寄与しました。

- 高階経徳(たかしな つねのり、1839年~1916年)日本の官僚で、明治期の内務省で活躍しました。

- 高田早苗(たかだ さなえ、1860年~1938年)日本の教育者で、早稲田大学総長を務めました。

- 高嶺秀夫(たかみね ひでお、1854年~1910年)日本の教育者で、東京高等師範学校(現・筑波大学)の校長を務めました。

- 高村光雲(たかむら こううん、1852年~1934年)日本の彫刻家で、明治期の木彫界を代表する存在です。

- 高村光太郎(たかむら こうたろう、1883年~1956年)日本の詩人・彫刻家で、「智恵子抄」の作者として知られます。

- 高村智恵子(たかむら ちえこ、1886年~1938年)日本の洋画家で、高村光太郎の妻としても知られます。

- 新田邦光(にった くにみつ、生没年不詳)詳細な情報は見つかりませんでした。

- 坪井正五郎(つぼい しょうごろう、1863年~1913年)日本の人類学者で、縄文土器の命名者として知られます。

- 波多野精一(はたの せいいち、1877年~1950年)日本の哲学者で、宗教学の分野で活躍しました。

- 濱尾新(はまお あらた、1849年~1925年)日本の教育者で、学習院院長を務めました。

- 土方久元(ひじかた ひさもと、1833年~1918年)日本の政治家で、明治期に宮内大臣を務めました。

- 土方久敬(土方与志)(ひじかた ひさたか(ひじかた よし)、1898年~1959年)日本の演出家で、新劇運動に貢献しました。

- 福岡孝弟(ふくおか たかちか、1835年~1919年)日本の政治家で、明治政府の要職を歴任しました。

- 福田英子(ふくだ えいこ、1865年~1927年)日本の女性運動家で、自由民権運動に参加しました。

- 二葉亭四迷(ふたばてい しめい、1864年~1909年)日本の小説家で、「浮雲」の作者として知られます。

- 前田政四郎(まえだ まさしろう、1863年~1942年)日本の実業家で、製薬業界で活躍しました。

- 松浦詮(まつら あきら、1837年~1907年)日本の政治家で、明治期に伯爵となりました。

- 松浦厚(まつら あつし、1862年~1939年)日本の政治家で、松浦詮の子息として知られます。

- 松平定敬(まつだいら さだあき、1847年~1908年)日本の大名で、桑名藩最後の藩主を務めました。

- 水原秋桜子(みずはら しゅうおうし、1892年10月9日~1981年7月17日)日本の俳人・医師で、高浜虚子に師事し『ホトトギス』に新風を吹き込みました。後に窪田空穂に師事し、反ホトトギスの新興俳句運動を起こすきっかけを作りました。

- 宮川春汀(みやがわ しゅんてい、1865年~1944年)日本のジャーナリスト・作家で、明治から昭和初期にかけて活躍しました。

- 宮武外骨(みやたけ がいこつ、1867年~1955年)日本のジャーナリスト・風俗研究家で、風刺雑誌『滑稽新聞』の発行者として知られます。

- 安岡正篤(やすおか まさひろ、1898年~1983年)日本の思想家・政治家で、東洋思想の研究・普及に努めました。

- 矢部吉禎(やべ きちさだ、1878年~1967年)日本の植物学者で、東京大学教授として植物分類学の発展に寄与しました。

- 山内恭彦(やまうち やすひこ、1902年~1970年)日本の物理学者で、統計力学の分野で業績を上げました。

- 山田要吉(やまだ ようきち、1876年~1950年)日本の実業家で、山田洋行の創業者として知られます。

- 若槻禮次郎(わかつき れいじろう、1866年~1949年)日本の政治家で、第25・28代内閣総理大臣を務めました。

- 若松賤子(わかまつ しずこ、1864年~1896年)日本の翻訳家・教育者で、英文学の紹介に尽力しました。

慈眼寺(じげんじ)

慈眼寺は日蓮宗の寺院。安土桃山時代から江戸時代初期、了現院日盛によって開山された。元々は深川六間掘猿子橋(現・江東区新大橋)にあり、1615年(元和元年)に日盛の弟子の慈眼院日遼によって寺院化した。その後、1693年(元禄6年)に本所猿江(現・江東区猿江)に移転した。

著名人墓所

- 浦里・時次郎比翼塚(『明烏夢泡雪』の登場人物)菊島隆三(脚本家)

- 小林平八郎(こばやし へいはちろう、生年不詳~1703年)吉良家の家老で、赤穂浪士が吉良邸に討ち入った際、奮戦の末に討ち取られました。

- 斎藤鶴磯(さいとう かくき、生年不詳~1865年)江戸時代末期の儒学者で、幕末の尊王攘夷運動に影響を与えました。

- 司馬江漢(しば こうかん、1747年~1818年)江戸時代中期から後期にかけて活躍した絵師・蘭学者で、西洋画法を取り入れた作品を多く残しました。

- 芥川龍之介(あくたがわ りゅうのすけ、1892年~1927年)大正時代を代表する小説家で、「羅生門」「鼻」などの短編小説で知られます。

- 谷崎潤一郎(たにざき じゅんいちろう、1886年~1965年)日本の小説家で、「細雪」「春琴抄」などの作品を執筆し、美的耽美主義を追求しました。

- 菊島隆三(きくしま りゅうぞう、1909年~1989年)日本の脚本家で、黒澤明監督の「生きる」など、多くの映画脚本を手掛けました。

本妙寺(ほんみょうじ)

法華宗(陣門流)の別院。山号は徳栄山。院号は総持院。元亀2年(1572年)智存院日慶が開山、徳川家康の家臣らのうち、三河国額田郡の海雲山長福寺(現愛知県岡崎市)という古刹の檀家で徳川家に仕えた久世広宣・大久保忠勝・大久保康忠・阿倍忠政らが、家康が岡崎から遠州曳馬(現在の浜松市)への入城に際し、日慶上人にお願いして創建された寺である。

明暦3年(1657)1月18日 – 20日に起きた明暦の大火(振袖火事)の火元は当時本郷小石川にあった本妙寺とされているが、様々な説があり実際の火元は不明である。現在も本郷4丁目付近に「本妙寺坂」なる地名が残されている。

著名人墓所

- 久世大和守家(くぜ だいわのかみけ、生没年不詳)江戸時代の譜代大名家で、老中などの要職を務めた家系として知られます。

- 本因坊家(ほんいんぼうけ、生没年不詳)囲碁の家元で、江戸時代から続く名門。歴代の当主は「本因坊」を名乗り、囲碁界の発展に寄与しました。

- 天野宗歩(あまの そうほ、1816年~1859年)江戸時代後期の将棋指しで、「棋聖」と称される名手。数々の名局を残しました。

- 千葉周作(ちば しゅうさく、1793年~1856年)江戸時代後期の剣術家で、北辰一刀流の開祖。多くの門弟を育成しました。

- 森山多吉郎(もりやま たきちろう、1820年~1871年)幕末の英語通詞で、開国後の外交交渉において通訳として活躍しました。

- 遠山景元(とおやま かげもと、1793年~1855年)江戸時代後期の江戸南町奉行で、「遠山の金さん」のモデルとして知られます。

- 旗本大屋家(はたもと おおやけ、生没年不詳)江戸時代の旗本家で、大屋吉正の子孫。吉正の子・日圓は本妙寺の住職を務めました。

- 竹内久一(たけうち きゅういち、1857年~1916年)明治時代の彫刻家で、東京美術学校の教授として後進の指導に当たりました。

- 清水晴風(しみず せいふう、1868年~1943年)日本の書家・篆刻家で、多くの作品を残し、書道界に影響を与えました。

- 清水建設物故社員慰霊塔

勝林寺(しょうりんじ)

臨済宗妙心寺派の寺院。1615年(元和元年)、了堂宗歇によって開山された。開基は医師の中川元故である。元々は現在の湯島聖堂のあたりに位置していたが、1657年(明暦3年)の明暦の大火の後に駒込蓬莱町(現・東京都文京区向丘)に移転した。

著名人墓所

- 田沼意次(たぬま おきつぐ、1719年~1788年)江戸幕府の老中で、商業振興策などの改革を推進しましたが、賄賂政治との批判も受けました。

- 田沼意知(たぬま おきとも、1749年~1784年)田沼意次の子で、若年寄を務めましたが、佐野政言により暗殺されました。

- 中根東平(なかね とうへい、生年不詳~1859年)江戸時代末期の儒学者で、幕末の思想界に影響を与えました。

- 太地喜和子(たいち きわこ、1943年~1992年)日本の女優で、舞台・映画・テレビで幅広く活躍しました。

- 日根野高継(ひねの たかつぐ、生没年不詳)江戸時代の旗本。日根野高吉の次男、母は戸田忠成の女。慶長7年(1602年)より徳川家康に仕える。美濃国安八郡・石津郡・多芸郡・方県郡・大野郡・山県郡・厚見郡の7郡内において采地7000石を賜う。後に小姓となり、大坂の陣に従軍する。

蓮華寺(れんげじ)

顕本法華宗(けんぽんほっけしゅう)の寺院。顕本法華宗(けんぽんほっけしゅう)は、日蓮を宗祖とし、日什を開祖とする宗派である。元和年間(1615年-1 624年)、日賢によって開山された。

著名人墓所

- 夏目成美(なつめ せいび、1749年2月26日~1816年12月24日)江戸時代中期の俳人で、江戸・浅草の札差(金融業者)としても知られています。通称は井筒屋八郎右衛門、別号に随斎、不随斎などがあります。父・宗成の影響で俳諧に親しみ、祇徳、蓼太、暁台らと交友を深めました。小林一茶の理解者としても知られ、都会的で清雅な句風が特徴です。著書に『成美句藻』『随斎諧話』『四山藁』などがあります。

専修院(せんしゅういん)

浄土宗の寺院。1597年(慶長2年)または1617年(元和3年)、業誉弁教によって開山された。

著名人墓所

- 富本豊前太夫(とみもと ぶぜんだゆう、生没年不詳)富本節の創始者である富本豊前掾(とみもと ぶぜんのじょう)の後継者として、代々その名を襲名した浄瑠璃語りの名跡です。富本節は江戸時代中期に成立した浄瑠璃の一派で、上方を中心に流行しました。

- 角行(かくぎょう、1541年~1646年)富士講の開祖で、本名は長谷川角行(はせがわ かくぎょう)と伝えられています。戦国時代から江戸時代初期にかけて活動し、富士山を神聖視する信仰集団「富士講」を組織しました。彼の教えは庶民の間で広まり、富士山信仰の普及に大きく貢献しました。

- 穂積八束(ほづみ やつか、1860年8月7日~1912年4月7日)明治時代の法学者で、憲法学の権威として知られています。東京帝国大学で教鞭を執り、日本の憲法制定に尽力しました。また、貴族院議員としても活動し、日本の法学教育と立憲政治の発展に大きく寄与しました。

泰宗寺(たいそうじ)

曹洞宗の寺院。慶長年間(1596年~1615年)、鳥羽藩藩主九鬼守隆の開基である。元々は江戸茅場町に位置していた。

著名人墓所

- 天愚孔平(千社札を貼る風習を広めた奇人)※千社札(せんじゃふだ)とは、神社や仏閣に参拝を行った記念として貼る物で、自分の名前や住所を書き込んだお札