11:00〜新橋~銀座

①旧新橋停車場

この建物は、1872(明治5)年10月14日(太陽暦)に開業した日本最初の鉄道ターミナル新橋停車場の駅舎の外観を、当時と同じ位置に、できるだけ忠実に再現したものです。新橋停車場駅舎は、アメリカ人 R・P・ブリジェンスの設計により、1871(明治4)年5月に着工、同年12月に完成し、西洋建築がまだ珍しかった時代の東京で、鉄道開業直後に西洋風に整備された銀座通りに向かって、偉容を誇っていました。1914(大正3)年、新設の東京駅に旅客ターミナルの機能が移り、それまでの烏森駅が新橋の名を引き継いで現在の新橋駅となり、貨物専用駅となった旧駅は汐留駅と改称、物流の大拠点として戦前戦後を通じて東京の経済活動を支えました。文明開化の象徴として親しまれた旧駅舎は、1923(大正12)年9月1日の関東大震災に際して火災のため焼失し、1934(昭和9)年から始まった汐留駅改良工事のため、残存していたプラットホームや構内の諸施設も解体されました。1986(昭和61)年、汐留駅はその使命を終えて廃止され、跡地の再開発工事に先立つ埋蔵文化財の発掘調査が1991(平成3)年から行われた結果、旧新橋停車場駅舎とプラットホームなど構内諸施設の礎石が発掘されました。1996(平成8)年12月10日、駅舎とプラットホームの一部の遺構が史跡『旧新橋停車場跡』として国の指定を受け、この史跡を保護しつつわが国鉄道発祥の往時を偲ぶために、駅舎を再建することになったものです。

宝永7年(1710)朝鮮通信使の来日に備えて、我が国の威光を顕示するために芝口御門が設けられました。同年に高輪大木戸を設けて東海道の表門としました。芝口御門に架橋された当初は、新橋(あたらしばし)と呼ばれ、のちに芝口橋と改称されました。芝口御門は、15年後の享保9年(1734)に焼失し、再建されず石垣も撤去されました。芝口橋は、もとの新橋という名に戻りました。これが現在認識されている新橋(しんばし)の発祥です。

③カフェーパウリス

1911年から銀座で続く喫茶店「カフェーパウリスタ」。始まりはブラジル・サンパウロ州政庁から委託を受けたブラジル珈琲の専売店でした。開業当時は4丁目の「教文館」そばにありましたが、現在は8丁目に移転。シックで趣きのある外観が何ともレトロです。創業当時の店舗には多くの著名人が通いました。芥川龍之介、菊池寛、谷崎潤一郎、与謝野晶子、高村光太郎、森鴎外、アインシュタイン…。1978年にはジョン・レノン、オノ・ヨーコ夫妻も訪れたとか。

④金春屋敷跡

江戸時代、幕府直属の能役者として知行・配当米・扶持を与えられていた家柄に、金春(こんぱる)・観世(かんぜ)・宝生(ほうしょう)・金剛(こんごう)の四家がありました。能楽は室町時代に足利幕府の保護奨励を受けて発達し、安土桃山時代には熱心な愛好者であった豊臣秀吉の保護を受け大いに興隆しました。特に、金春家は秀吉の強力な保護を受け、能楽の筆頭として召し抱えられました。江戸幕府も秀吉の方針を踏襲して能楽を保護し、金春・観世・宝生・金剛の四座を幕府の儀礼に深く関わる式楽と定めました。元禄六年(一六九三)頃の江戸市中の状況を記した「国花万葉記」によると、金春大夫は山王町(現在の銀座八丁目)・観世大夫は弓町(現在の銀座二丁目)・宝生大夫は大鋸町(現在の京橋一丁目)・金剛大夫は滝山町(現在の銀座六丁目)に屋敷を拝領していたとされています。金春家は、寛永四年(一六二七)に屋敷を拝領したといわれ、寛永江戸図『武州豊嶋郡江戸庄図』には「金春七郎」の名を確認することができ、現在の銀座八丁目六・七・八番辺りに図示されています。後にこの屋敷は麹町(現在の千代田区)に移りましたが、跡地には芸者が集り、花街として発展してました。金春の名は「金春湯」「金春通り」などと、今もこの地に残っています。

⑥元銀巴里跡

銀巴里(ぎんパリ)は、1951年から1990年まで東京銀座七丁目にあった日本初のシャンソン喫茶。美輪明宏、青江三奈、戸川昌子、古賀力、金子由香利、戸山英二、大木康子、長谷川きよし、宇野ゆう子、嵯峨美子、クミコらを輩出し、三島由紀夫、なかにし礼、吉行淳之介、寺山修司、中原淳一らが集い、演出に尽力しました。

⑦商法講習所跡

1875年(明治8年)8月、駐米日本代理公使を終えて帰国した森有礼(もりありのり、1847年~1889年)が、渋沢栄一及び福澤諭吉の協力を得て銀座尾張町に創設した商業学校で、現在の一橋大学の源流です。校舎は当初、銀座尾張町にあった鯛味噌屋の2階を使用していましたが、翌年(1876年)新築の銀座木挽町校舎に移転しました。その後、1885年に神田一ツ橋に移転しました。

⑧交詢社

竣工は1880年のこと。日本初の“紳士のための社交倶楽部”として福沢諭吉をはじめとする慶応義塾社のOBが設立しました。設計は、明治から昭和にかけて多くのオフィスビルを手がけた横河工務所。実は、現在の建物は3代目なんです。1923年に関東大震災によって全壊し、1929年に再建されましたが、老朽化のために2002年解体。その後2004年に、歴史ある外観と先進的な店舗との融合が銀座らしい建物にリニューアルされました。細かい装飾が施された石造りのエントランスは、旧ビルの正面玄関の中央部分を保存したもの。建物の周囲はほぼガラスで、ごく一部だけですが当時の面影が今も残っています。

⑨セイコーハウス 時計塔

銀座のシンボル「和光」の時計塔。初代の時計塔が完成したのは1894年で、現在のものは2代目。1932年に造られ、ゆるいアーチを描いた外観が特徴です。外壁には天然石を使用。これは、関東大震災直後だったことから火災や地震に考慮したためといわれています。また、窓にはブロンズ製の唐草模様の装飾が。ネオルネッサンス様式の設計を手がけたのは、横浜のホテルニューグランドや、東京国立博物館の本館などに携わった渡辺仁氏によるものです。

⑩教文館・聖書館ビル

1933年に竣工し、その後戦災を免れ、現在まで銀座の書店として親しまれている教文館ビルは、アントニン・レーモンドの設計によるものです。当時はビル屋上から、国会議事堂や富士山が見渡せ、レーモンドの設計事務所もおかれていました。レーモンドは44年の滞日で400余の建築物をつくり、日本の建築の発展において多大な影響と功績を残した建築家です。戦前に内外コンクリート打ち放し住宅を建て、伝統的な日本建築や民家、大工の仕事に共鳴し、木造モダニズム建築を誕生させました。「教文館ビル」は「聖書館ビル」に隣接しており、外観は1つのビルのように見えます。入り口も1つなので余計にそう感じますが、内部はエレベーターホールや階段室を共有しつつも、2棟が分かれてそれぞれ異なる構造を持っていることがわかります。外観はテナントの入居に合わせてリニューアルしているものの、内部に入るとエレベーターホールや階段部分などに昭和レトロな雰囲気を感じることが出来ます。特にエレベーターホール部分の床大理石は竣工当時のものがそのまま残っています。

アントニン・レーモンド(Antonin A. Raymond 、1888~1976):大正8年(1919)帝国ホテル設計のためライトに従って来日し翌年独立して東京女子大学総合計画をはじめ、聖路加国際病院、伊・仏・米の各大使館などを設計した。

⑪中央区立泰明小学校

都内でも指折りの歴史ある小学校です。校舎が建てられたのは、1929年。関東大震災後の復興事業の一環として建設されました。その後、第二次世界大戦の空襲によって損壊してしまいましたが、構造に被害がなかったため、現在も当時のままの姿を残しています。円形の講堂は、校舎を代表する建物のひとつで、大正時代の建築に多く用いられています。門扉は“フランス門”と呼ばれる優美なデザイン。歴史と格式を感じる校舎は、近隣だけでなく遠方から通う方も多い人気の学校です。

2018年4月に入学する1年生に対し「アルマーニ」監修の制服を採用することとなりニュースで話題となりました。従来の標準服の価格が一式で1万7,000円〜1万9,000円ほどだったのに対し、新標準服で同様なものを揃えると4万円を超え、その他希望者のみが購入するバッグ、ベスト、セーター、くつ下などを全て購入すると8万円以上となりました。新入生全55名がアルマーニの制服を着用して入学しました。

13:00〜江戸城外濠散策

京橋方面と大名小路・日比谷を結ぶ江戸城外郭門。枡形は寛永六年(1629)陸奥仙台藩伊達政宗の修築。門の名は数寄屋橋にちなみ、同橋の名は京橋側に出た正面の元数寄屋もとすきや町(現中央区)に由来する。同町には古く御数寄屋之者の屋敷があったという。

明治維新後に城門は撤去され、関東大震災後の帝都復興事業によって、1929年(昭和4年)に石造りの二連アーチ橋に架け替えられた(山口文象設計)。晴海通り (都道304号)が外堀を渡る位置にあり、北側に日劇と朝日新聞社、南側に銀座東芝ビルと泰明小学校を臨む風景は東京の代表的な水辺の景観だった。

1958年(昭和33年)外堀が埋められ東京高速道路が建設されるのに伴い取り壊された。その後、晴海通りを跨ぐ高速道路の橋は「新数寄屋橋」と名付けられた。

JR有楽町駅の中央口前広場は、江戸町民の行政、裁判、消防などを担当する南町奉行所でした。名奉行大岡越前守忠相が手腕をふるった場所です。発掘調査の結果、下水溝や井戸などが出土しました。広場には石垣が、地下広場には穴蔵(地下室)が復元展示されている。

町奉行(まちぶぎょう)とは、江戸時代の職名で、領内の都市部(町方)の行政・司法を担当する役職。東京都知事と警視総監と東京地方裁判所判事を兼務したような存在である。幕府だけでなく諸藩もこの役職を設置したが、一般に町奉行と呼ぶ場合は幕府の役職である江戸の町奉行のみを指す。また、江戸以外の天領都市の幕府町奉行は大坂町奉行など地名を冠し遠国奉行(おんごくぶぎょう)と総称する。なお、後北条氏の例のように、江戸時代以前に町奉行という役職が用いられたこともある。初期には大名が任命されていたが、後には旗本が任命された。旗本の町奉行の石高は3000石程度。町奉行は旗本が就く役職としては最高のもの(格式は大目付の方が高い)で、目付から遠国奉行・勘定奉行等を経て司法・民政・財政などの経験を積んだ者が任命された。

1万石以上→大名

1万石未満かつ御目見→旗本

1万石未満かつ御目見未満→御家人

旗本とは、元来は戦場で主将の旗下にあって主将を護衛する武士団のこと。一般的には徳川将軍家直属の家臣のうち石高が1万石未満&御目見(おめみえ)以上の武士。知行地をもつ一領主であるため領民からは殿様と呼ばれる。

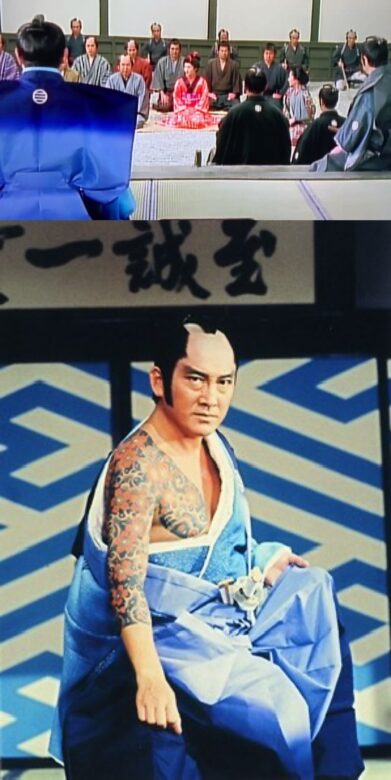

町奉行の定員は2名(北町奉行と南町奉行)で、有名な町奉行として大岡忠相(おおおか ただすけ)や遠山景元(とおやま かげもと)がいる。

大岡忠相(1677~1752)

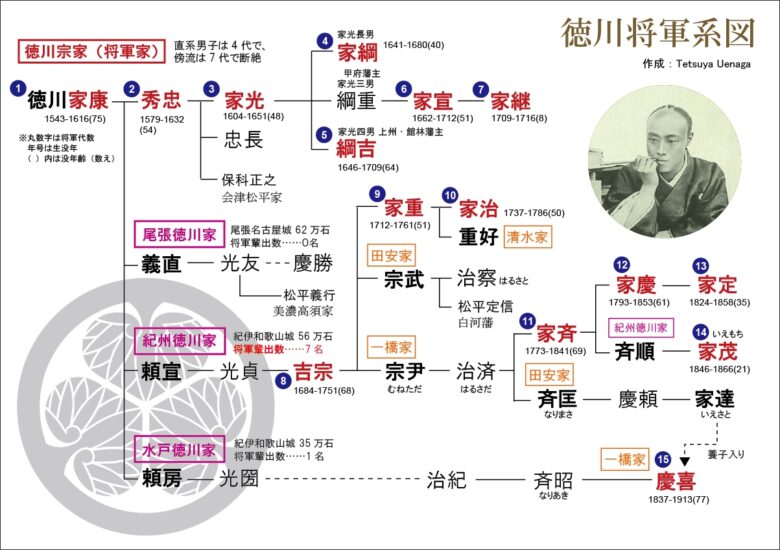

お白州(おしらす)で繰り広げられる「大岡裁き」は、テレビ時代劇ではお馴染み。数々の名俳優が演じ、天下の名裁きで視聴者を魅了する大岡越前守忠相(おおおかえちぜんのかみただすけ)は、実在した人物です。名君・徳川吉宗の側近として、40歳という異例の若さで南町奉行に就任。そして8代将軍・徳川吉宗の治世、最大の出来事「享保の改革」では、徳川吉宗を支えたナンバー2として多大な功績を残しました。

遠山景元(1793~1855)

テレビドラマ(時代劇)『遠山の金さん』および『江戸を斬る』の主人公のモデルとして知られる。現在の東京都港区新橋4丁目にいたこともあったが、晩年は現在の墨田区菊川3丁目に住んでいた。父は長崎奉行を務めていた。

鍛冶橋門は、1629(寛永6)年に秋月藩主黒田長興らによってつくられたが、現在は説明版が残るのみです。門前には御用絵師として江戸城本丸の襖絵を描いた狩野探幽の屋敷がありました。

狩野探幽は江戸狩野派の絵師。1602(慶長7)年、山城国に生まれる。幼少の頃より画才があり、13歳で2代将軍・秀忠より祖父・永徳の再来と絶賛された。16歳で江戸幕府御用絵師となる。1623(元和9)年に狩野家宗家は弟に継がせ、自身は鍛治橋狩野家を興す。この年から大坂城障壁画、続いて二条城障壁画といった大事業に携わる。そして33歳のときに完成させた名古屋城本丸上洛殿の障壁画によって、自らの様式を確立した。

1600年(慶長5年)、オランダ商船リーフデ号で航海中のオランダ人航海士ヤン・ヨーステン(Jan Joosten)は、ウィリアム・アダムス(和名・三浦按針)らとともに、豊後国(現在の大分県)臼杵に漂着しました。江戸に上った彼は、徳川家康に虎12頭を献上、喜んだ家康は江戸城そばの和田倉門外に住居を与え、外交顧問として重用し、海外との交易にあたらせたといいます。八重洲の地名は、ヤン・ヨーステンの和名・耶楊子(やようす)が由来という説が有力です。

元禄時代(1600年代後半)には、江戸城寄りの馬場先門から和田倉門一帯が八代洲河岸(やよすかし)と呼ばれており、1872年(明治5年)には、馬場先門から鍛冶橋一帯の町名が八重洲町1丁目・2丁目と定められました。その後1929年(昭和4年)の町名変更により、東海道線を境に皇居側を「丸の内」、海側が「八重洲」という地名となりました。

ヤエチカでは、銅像をベースとしたヤン・ヨーステンのイラストが度々登場します。2018年10月、ハロウィン企画で初めて登場しました。

呉服橋門は、1636年(寛永13年)に築造されました。門に付属する橋は、現在の丸の内一丁目と中央区の八重洲一丁目を結んでいました。名称は、日本橋側の門前の町名が呉服町(現在の中央区八重洲一丁目)であったことに由来します。また呉服町に幕府御用を勤めた呉服師の後藤家の屋敷があったため、後藤橋とも称されていました。

1871年(明治4年)、呉服橋門は枡形石垣と橋を残して撤去され、さらに戦後外濠川が瓦礫により埋め立てられた際に橋も姿を消しました。現在は「呉服橋交差点」、「呉服橋ガード」としてその名前が残っています。

一石橋の親柱(いちこくばしのおやばしら)

大正11年6月に木橋からRCアーチ橋(鉄筋コンクリート)に改架され、橋長43m余、幅27m余で花崗岩の石張りの立派な橋となりました。親柱は4本、袖柱は8本の構造で、橋幅は広く、中央を市電が通っていました。翌12年9月の関東大震災でも落橋せず使用されていましたが、昭和39年の首都高速道路の建設で改修され、親柱2本を撤去、同〔*中央区HPで教育委員会の文化財解説には「同年」とあるが「同」の間違いであろう〕48年に鋼鉄橋梁となり、袖柱4本も撤去。RCアーチ橋創建当時の親柱は2本残っていましたが、平成9年に大改修をした際に1本を残して撤去されました。残った1本は大正11年改架当時の重量感ある大型の親柱で、関東大震災以前のRCアーチ橋のものとしては、都内最古の親柱として貴重な近代文化遺産です。

一石橋迷子しらせ石標

安政4年(1857)2月に日本橋西河岸町の町人たちが資金を出しあって建立したもの。この石標は江戸の町中で迷子になった子どもの情報を知らせるために使用した。石の正面に「まよひ子のしるべ」とあり、左側に刻まれた「たづぬる方」の部分には迷子の特徴を記した紙を貼り、右側に「しらする方」には迷子の所在に関する情報を書き記した紙を貼りました。

15:00〜三井記念美術館

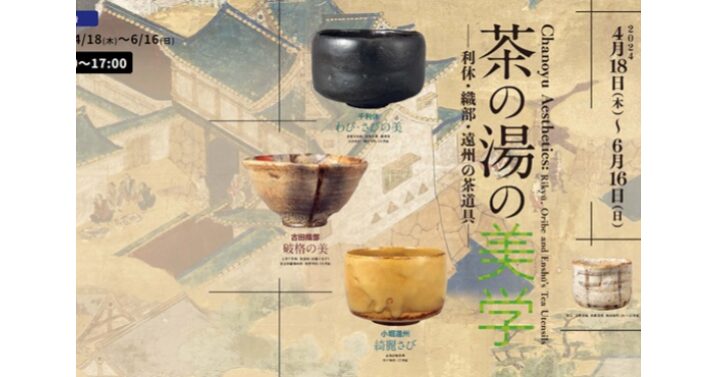

三井家から寄贈された美術品の中で茶道具は、江戸時代以来長年にわたり収集され蓄積したもので、数と質の高さにおいては他に例を見ないものです。茶の湯の歴史を研究する上でも貴重な作品群となっています。

今回の展覧会では、その中より桃山時代から江戸時代初期、茶の湯界をリードした千利休・古田織部・小堀遠州の茶道具を選び、それぞれの美意識を探ります。

近年の茶道史研究では、茶の湯の歴史を問い直す研究が多く発表され、著名茶人の「作られた伝説」を見直し、「真実の姿」が追究されています。今回の展示はその動きを視野に入れながらも、3人の美意識を、利休の「わび・さびの美」、織部の「破格の美」、遠州の「綺麗さび」という従来の捉え方で展示を構成いたします。

茶道具という「物」そのものをご覧いただき、そこから利休・織部・遠州の美意識を感じ取り、茶の湯の美学という観点から3人の「真実の姿」に想いを馳せていただくことを趣旨としています。>>> 公式ページ

17:00〜日本橋小舟町

①福徳の森(集合場所)

②伊場仙

天正18年(1590年)創業。浮世絵の版元でもある団扇・扇子の専門店。店内には扇子40種、団扇25種と多彩なデザインが並ぶ。中でも浮世絵の団扇・扇子は、日本土産として外国人のお客様から人気が高い。

③江戸屋所蔵刷毛ブラシ展示館

享保3年(1718年)創業。3,000種類以上を誇る刷毛・ブラシの専門店。ヘアブラシや洋服ブラシなど、日常で使用する道具がずらり。プロも採用するという化粧ブラシは、手みやげにも最適。

④日本橋日月堂

明治10年(1877年)創業。正統派のどら焼き、饅頭、季節の上生菓子から、コーヒーや生クリームをつかった個性的な和菓子も提供している。店の名物ともいえる紅白まんじゅうとどら焼きは、オリジナルの焼印を入れることも可能。

⑤高嶋家

明治8年(1875年)創業。清朝最後の皇帝・溥儀の弟、愛新覚羅薄傑も訪れたという歴史ある店。鰻の味を引き立たせる、すっきりとした辛口のタレが自慢。こだわりのお米とともにお土産でも変わらない美味しさ。

⑥竺仙

天保13年(1842年)創業。手仕事による江戸小紋の浴衣や風呂敷などをつくる染呉服店。毎年1,000種類もの新作が登場する浴衣は、フォーマルで上品な柄から、花や鳥などの庶民的なものまで幅広い。

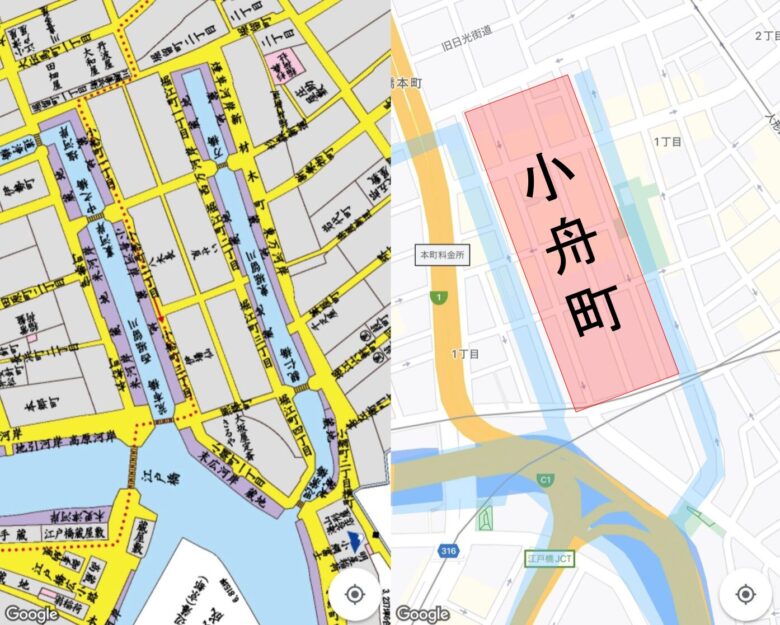

⑦伊勢町掘跡(西堀留川跡)

江戸時代初期から昭和初期まで、日本橋本町一丁目と日本橋小舟町の境界沿いには掘割 (明治中期頃まで「伊勢町堀」と称し、後に「西堀留川」と名称変更)がありました。この掘は、日本橋川から北西に入り込み、旧堀留町一丁目(現在の日本橋本町二丁目7番)の手前で西へと屈曲して室町三丁目(現在の日本橋室町二丁目3番)の前で留まる。かぎの手状の人堀でした。日本橋地域の中心に位置するこの船には、穀物や乾物を中心に全国各地から物資が運ばれ、河岸地は荷揚げ場として大いに利用されていました。米蔵が建ち並んでいた堀の西岸は、江戸に輸送されてきた米の陸揚げ地であったことから「米河岸」と呼ばれ、鰹節や干の問屋が多かった小舟町に面する東岸は、「小舟河岸」と呼ばれていました。さらに、西に折れた人の河岸は、周辺に問屋があったことから「塩河岸」(明治十年、北岸は「北堀河岸 南岸は「南河岸」の名称となる)と呼ばれていました。江戸時代以来、大量の回物資が集積荷揚げされたこのは、明治19年(1886)に西側に屈曲した人堀部分が埋め立てられ、昭和3年(1928) には関東大震災後の区画整理事業で残りの堀が埋め立てられてその姿を消しました。当地の様子を描いた「江戸名所図会」には、舟運と荷揚げの便が図られていた頃の挿絵があり、往時の繁栄ぶりがうかがえます。

かつて当店のとなりに親父橋とよばれる橋があった。親父橋の北東には芝居町があって堺町には中村座、葺屋町には市村座が櫓を揚げており、多少の変遷はあったものの江戸時代初期から天保の革によって浅草聖天町に移されるまでのほぼ二百年間、ことのほかの繁昌を続けていた。また親父橋と荒布橋(あらめばし―江戸橋 付近)の間の照降町(てりふりちょう)には傘屋と下駄屋が軒を連ねていたと伝えられ、昔の版画からも当時の賑わいを偲ぶことができる。

この周辺の芳町には、江戸の頃から口入宿が軒をつらねるようにありました。以前は職業安定所には大勢の人が集まり、就職(奉公)先を選ぶ姿が、各々の店で見られたのが早朝の風景でした。江戸はもちろん近隣から集まってきて、生業に付きたい雇われを望む人、つまり職を求める人の希望を、次から次と帖面に書きとめる貼付けの役は、えんまと呼ばれている番頭でした。午前7時頃になると、一同に集まった広場で貼付けのえんまが、何処の何屋または何商売の飯炊き、あるいは出前持ちはどうか、と云うように職を斡旋するのが口入宿(くちいれやど)でした。

⑩清寿軒

文久元年(1861年)創業。一つひとつ手づくりのどら焼きは、焼き目の香ばしさがほんのり漂う皮と、小豆の粒がほどよく感じられる餡の味わいが絶妙。『大判どら焼き』のほか、小判の形の皮が餡を挟んだ『小判どら焼き』も。

19:00〜千貫神輿渡御

千貫神輿渡御は必見。1370年余の歴史がある神社の鳥越まつりは、都内一重いといわれる昭和初期謹製の鳥越神社の千貫神輿(センガンミコシ)の渡御に、のべ20万人が一目見ようと集まる。夜祭りになると、高張り提灯に囲まれ、細提灯に灯をともした本社神輿宮入道中は、荘厳かつ幻想的。露店も約250軒並び楽しめる。>>> 紹介ページ